庆祝丰收!我们把种子科普艺术展开到了北京

独家抢先看

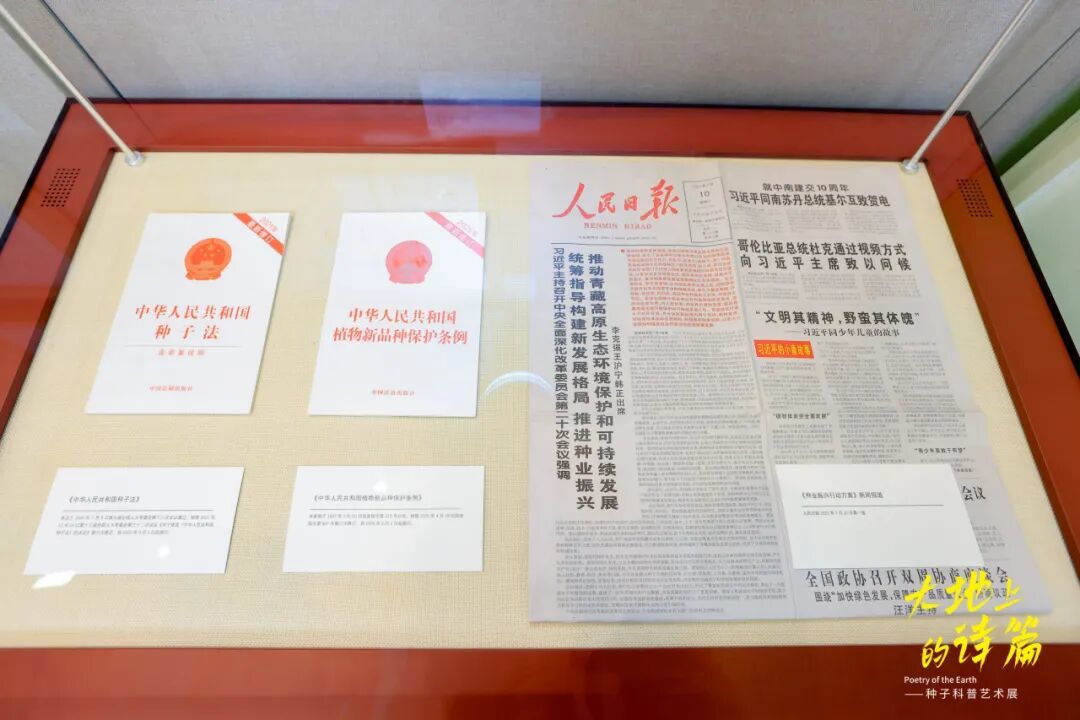

9月23日,由中国农业博物馆与三亚崖州湾科技城管理局共同主办的“大地上的诗篇——种子科普艺术展”在北京中国农业博物馆正式启幕。作为今年中国农民丰收节的重点活动之一,该展览聚焦种业振兴与国家粮食安全,展示南繁事业成果与海南自贸港种业创新发展实践。

种业作为农业的“芯片”,不仅是国家粮食安全的源头保障,更是农业现代化发展的根基。海南拥有我国重要的南繁育种基地,肩负着保障国家种源安全与农业科技创新的重大使命。三亚崖州湾科技城高新区作为南繁育种领域培育新质生产力的主阵地,正全力推进形成集科研、生产、销售、科技交流、成果转化为一体的服务全国的“南繁硅谷”。此次展览正是崖州湾科技城推动南繁成果走出实验室、走进公众视野的一次重要实践。

展览以种子为主线,通过艺术与科普深度融合的方式,设立“微距镜头里的农业芯片——种子微距摄影”“种子银行——实物种子展示”“南繁诗篇”“种业科学家心声”“跨界艺术创作”等多个单元。值得一提的是,展出的110余幅种子微距摄影作品,其种质资源多数来源于三亚崖州湾科技城入驻单位所保存的种质资源库。从水稻、玉米到大豆,这些微小却强大的生命实体,展现出科技城在种质资源保护与利用方面的扎实工作。

种子微距摄影

实物种子展示

种业科学家心声

种子隧道

更多单元

上世纪50年代起,农业科研人员开始到海南开展南繁育种,我国新育成农作物品种中,超70%经过南繁选育。南繁基地孕育了众多关键农作物品种,为全国丰收奠定了坚实基础。围绕“南繁”育种事业,近年来,三亚崖州湾科技城高新区在科普工作上持续探索创新。“此次展览能够落地中国农业博物馆,离不开社会各界对我国农业、尤其是种业振兴的关注和支持,能够受到中国农业博物馆合作邀请共同办展,也是对我们讲好南繁故事的鞭策和鼓舞。”三亚崖州湾科技城管理局有关负责人介绍,此次展览是南繁故事、南繁科普、南繁品牌“走出去”的一次重要探索。

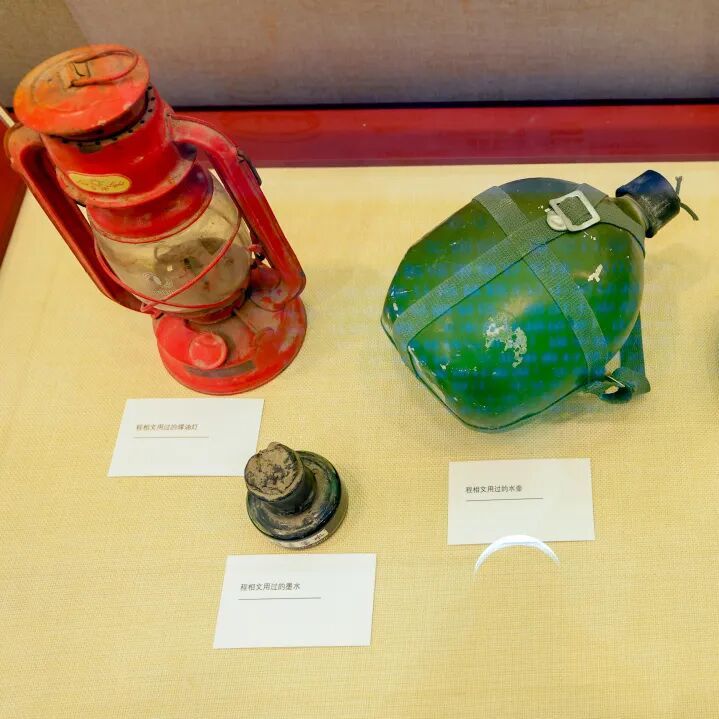

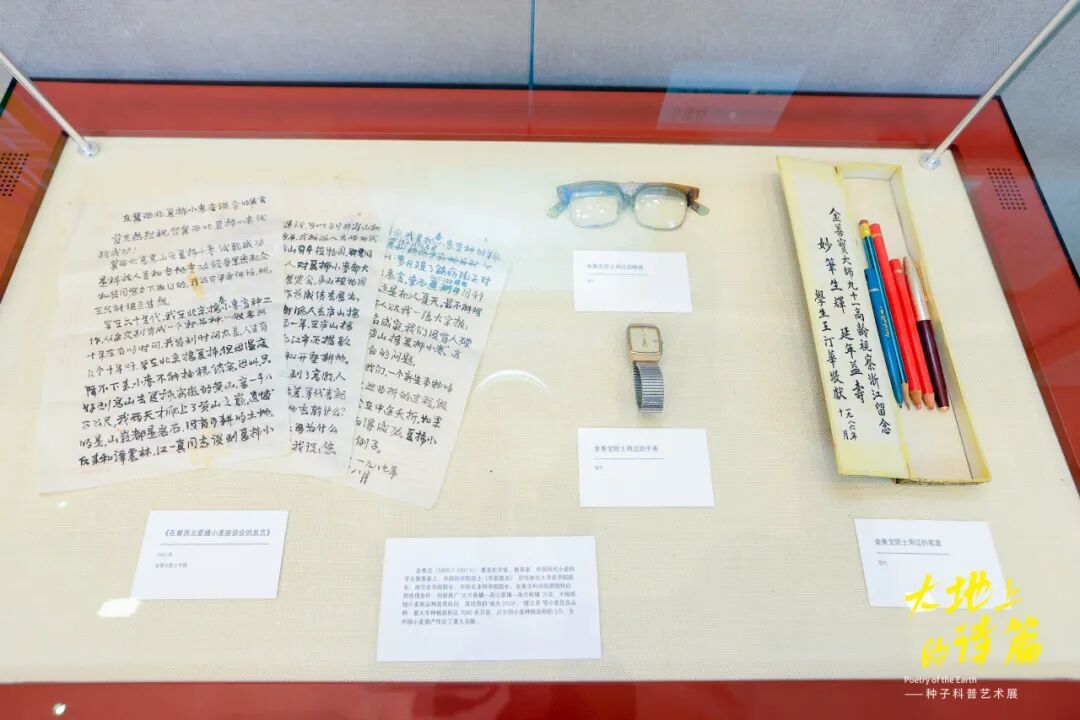

展览还邀请30余位跨领域艺术家,通过插画、装置、陶艺、潮玩等多元形式,诠释种子与人类文明的情感连结。同时,现场设置种子科普知识区、“丰收答题”互动专区及农产品试吃体验区,全方位增强观众参与感。院士手稿、旧物陈列与心声分享等内容,则让公众近距离感受南繁科技工作者的奉献精神。

除此以外,展览还设置圆桌沙龙环节,特别邀请农业农村部全球重要农业文化遗产专家委员会副主任曹幸穗、中国农业科学院作物科学研究所副所长王文生,知名艺术家田东明、卷儿等嘉宾,围绕主题“生命之芯:种业的科学、艺术与未来”展开交流。种子的驯化、种子的意义、种业的知识、种子主题的艺术创作……圆桌分享中,他们从不同维度共同诠释了:种子,这枚小小的“农业芯片”,不仅关乎技术、关乎产量,更关乎文化、关乎情感、关乎我们每个人的一日三餐与脚下这片土地的未来。

“我们希望通过这次展览,让更多人认识到南繁事业在海南,成果在全国。我们将做好南繁服务工作,讲好南繁故事,争取更多社会力量支持南繁硅谷建设。”三亚崖州湾科技城管理局党委专职副书记温竹表示,三亚崖州湾科技城将继续发挥南繁优势,推动更多种业科技成果转化与科普实践,为国家种业振兴贡献海南力量。

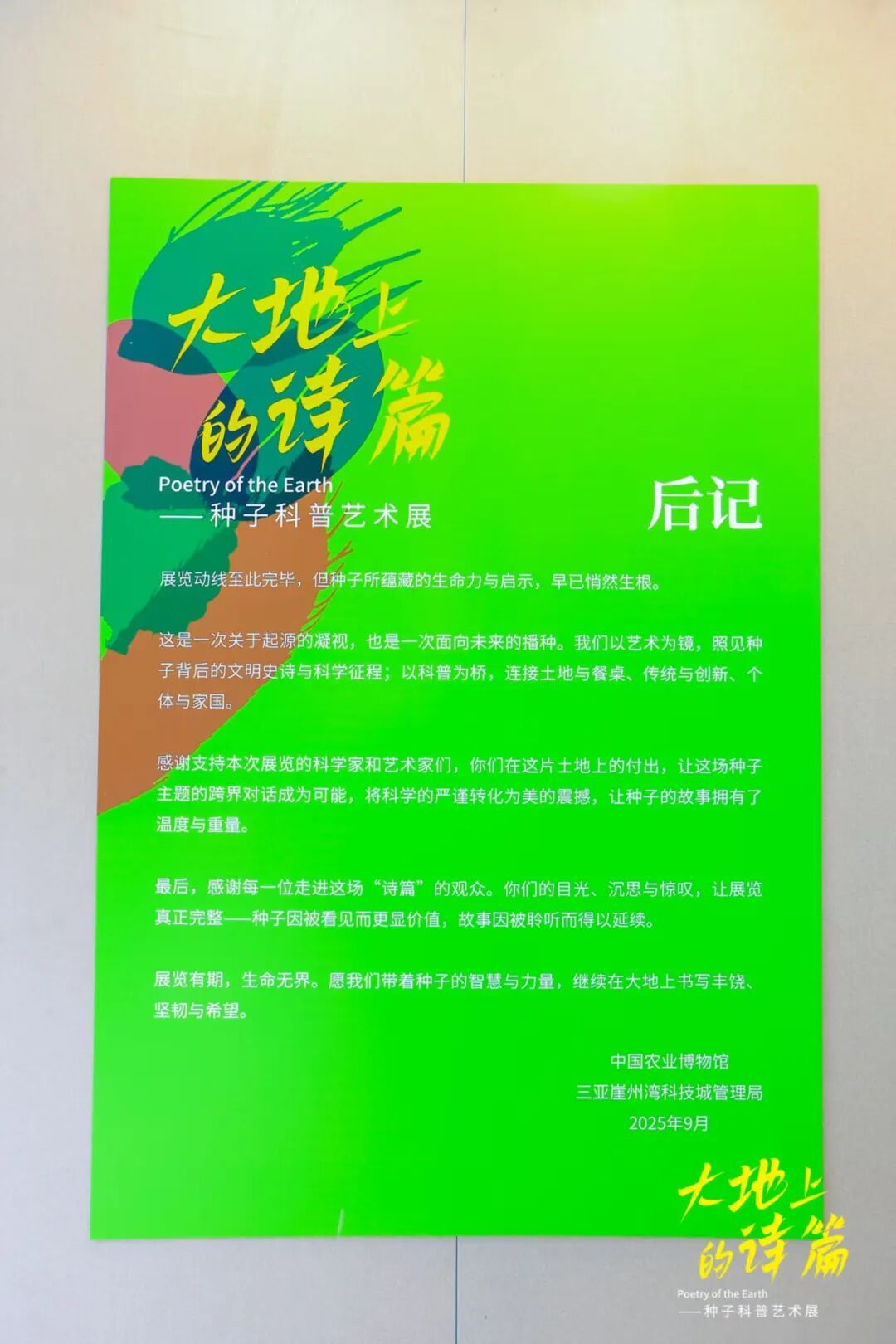

本次展览由中国农业博物馆、三亚崖州湾科技城管理局主办,中共三亚市委宣传部协办,并获北京科协“科技馆之城”项目、学习强国、隆平高科等单位支持。展览将持续展出至11月23日。

来源:三亚崖州湾科技城融媒体中心