陕西凤翔区:唤醒沉睡的府县志,传承雍州文化根脉

陕西凤翔历史悠久,文化丰厚。从唐肃宗至德二年(757年)设凤翔府到民国二年(1913年)裁府留县,凤翔府存世1156年。从公元前350年秦孝公在雍城设雍县到2021年撤县设区,凤翔建县史长达2371年。据文献记载,有案可稽的凤翔府县志共9部,其中府志5部、县志4部,由于兵燹战乱和沧海桑田,凤翔历代府县志原本大多散佚甚至流失海外。

为了全面落实区委、区政府“盛世修志、赓续文脉”的文化战略构想,陕西省凤翔区府县志整理工作专班组建精干团队怀揣“金瓯已缺总须补”的雄心壮志,踏上了“寻找府县志,拿回扫描件”的历程。先后赴北京、西安、合阳、浙江、上海、江苏等地,逐一走访珍存凤翔府县志的图书馆、博物馆、民间藏书机构和国内知名古籍修复专家。在北京虚心请教中国地方志工作办公室古籍影印整理的国家标准和规范要求;在上海冒着湿热梅子雨连续多次在上海图书馆查阅比对、确定版本;在浙江既奔波各官方图书机构,又深夜拜访古籍修复、造纸专家;在江苏既不放过任何一家古籍书店,又在中国雕版印刷博物馆参观流连,思考古籍装帧。

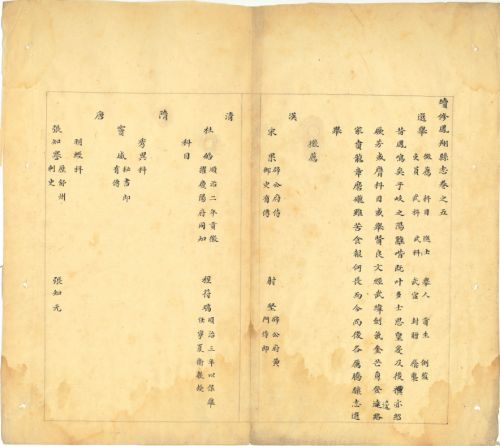

功夫不负有心人。经过两个月的奔波,工作专班版本调查小组走访凤翔府县志存藏单位18家,查阅府县志版本43部,精选高质量版本进行购买扫描6部,搜集齐了9部府县志可供印刷的电子版。将分存于海峡两岸的正德《凤翔府志》合璧,发现版本更优的康熙《重修凤翔县志》,获得质量更佳的康熙《凤翔县志》扫描件,在乾隆《凤翔县志》上看到凤翔宗铭书院的藏书印、凤翔乡贤李紫若的亲笔题记,也在乾隆《凤翔志略》上看到前辈学人细致的朱笔校勘……此外,值得一提的是,根据陕西师范大学孟文强博士提供的线索,我们找到并扫描了失散在外的民国初年《续修凤翔县志》稿本4册。

工作专班本以为已满载而归,岂料在凤翔本土尚潜藏着意外的惊喜。在版本调查将要返程时,从凤翔郑维东先生处意外得知,凤翔郑氏家族将要捐赠郑文周先生珍藏的凤翔县志稿本。其中,民国十九年《凤翔县志》稿本1部、20世纪80年代初凤翔县政协编纂《重修凤翔县志》稿本3部(含初稿、油印本、二修本三种版次)。区委、区政府的坚定决心与工作专班的齐心协力,早已被凤翔乡党看在眼里、落在心上。我们为搜集到珍贵的文献而兴奋,也为得到凤翔乡党的回应而倍感动力。

经过数个月的版本调查,已知的凤翔历代府县志(下限为一轮县志纂修前)数量由之前了解到的9部上升为10部,又从10部上升为12部,较《宝鸡简史》(2017年出版)等资料统计的8部在原有基础上增加了50%。

“提精神,增底气”,这是区委、区政府对凤翔府县志整理修复保护工程的期许。唯有将丰厚的府县志资源整理活化,才能彰显凤翔作为关中西部政治、经济、文化中心长达1184年的历史地位,才能振奋凤翔人民作为秦文化传承人的文化自信心。下一步,我们将在认真总结完善“版本调研”工作的基础上,高质量扎实开展“修”的工作。围绕相关府县志影印版中存在的页面污斑、字迹漫漶、缺页倒页、错字别字、脱字衍句等问题,全面会诊。府县志里有凤翔的根与魂,有我们走向未来的精神力量。我们将以“时不我待、只争朝夕”的紧迫感,以“久久为功、善作善成”的责任感,拿出对历史负责、对后人负责的态度,全力以赴把凤翔历代府县志整理修复保护工程抓实抓好,为凤翔留下一份经得起历史检验的文化遗产,为建设文化强区、传承中华文明作出新的更大贡献。 (供稿人:屈宏峰 杨果)

(免责声明:此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。)