贵州盛京中医肝病医院共筑无“肝”扰未来:乙肝临床治愈新突破与医患携手同行之道

独家抢先看

“社会共治,消除肝炎”,全球聚焦“攻克肝炎”目标。在这场全球健康行动中,我国乙肝临床治愈领域迎来里程碑式进展:全国超1000家医院开设乙肝临床治愈门诊,超万名患者通过科学治疗摘掉“乙肝帽子”,联合治疗策略使部分患者临床治愈率突破33%,持久应答率达90%以上。

乙肝已从‘不可治愈’迈向‘可管理、可清除’的新阶段,但实现这一目标需要医患共同构建信任与协作的桥梁,尤其在就诊依从性、治疗必要性认知和长期管理共识三方面形成深度默契。

乙肝临床治愈:从“控制病毒”到“清除病毒”的跨越

我国现有乙肝病毒感染者约7500万,是肝硬化、肝癌的主要诱因。传统治疗以核苷(酸)类似物(如恩替卡韦、替诺福韦)长期抑制病毒复制为主,但表面抗原(HBsAg)清除率不足3%。近年来,我国创新治疗策略实现三大突破:

1.联合治疗:干扰素+核苷类药物成“黄金组合”

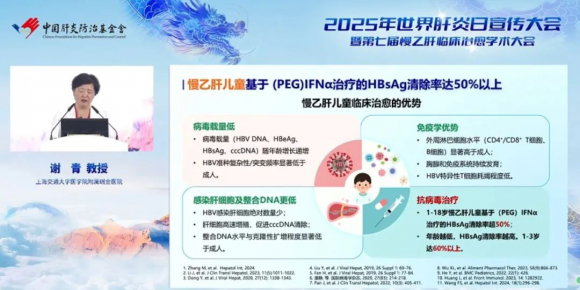

基于聚乙二醇干扰素α(PEG-IFNα)的联合方案显著提升治愈率。例如,核苷经治患者联合干扰素治疗48周,HBsAg清除率达33.8%;初治患者若基线HBsAg<1500 IU/mL,清除率更高。上海瑞金医院谢青教授团队发现,非活动性HBsAg携带者联合治疗48周,清除率超50%;1-18岁患儿治愈率超50%,其中1-3岁幼儿达60%以上。

2.创新药物:小核酸药物与免疫疗法开辟新路径

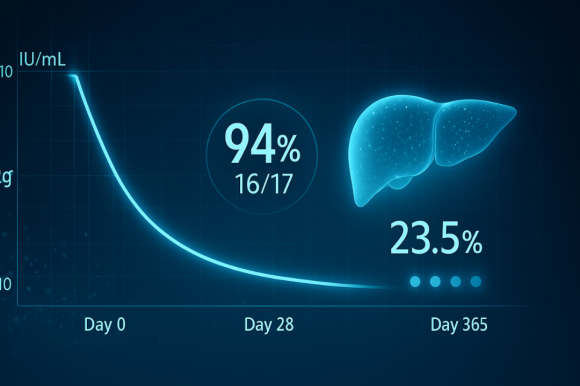

我国自主研发的SCG101V细胞治疗药物进入临床试验,通过T细胞靶向清除感染肝细胞,初步数据显示23.5%患者实现HBsAg完全清除。此外,反义寡核苷酸(ASO)联合干扰素治疗可使表面抗原下降幅度提升60%,复发率降低40%。

3.临床治愈门诊:全病程管理提升依从性

全国一千家乙肝临床治愈门诊采用“个体化方案+长期随访”模式。通过规范化管理,使持续干扰素治疗36周以上患者48周治愈率达33.8%。

医患沟通:乙肝防治的三大核心共识

在慢性乙型肝炎(CHB)防治中,医患沟通需聚焦以下三方面,以破解治疗依从性低、认知偏差等难题:

1.就诊依从性:从“被动随访”到“主动管理”

慢性乙型肝炎(CHB)病毒感染者务必定期到专科门诊随访。如今 CHB 治疗从保守观察转向积极干预,然而疾病进展隐匿,不少患者因无症状忽视随访,常至出现肝硬化、肝癌等严重并发症才就医,错失良机。

建议分层随访计划:

未治疗患者:每6个月复查肝功能、HBV DNA、甲胎蛋白(AFP)和肝脏超声;

已治疗患者:根据方案调整复查频率(如干扰素治疗期间每4周监测血常规、肝功能);

肝硬化患者:每3个月进行肝脏超声+AFP筛查肝癌,每6个月行胃镜评估食管胃底静脉曲张。

2.治疗必要性认知:从“症状驱动”到“风险驱动”

需要让患者理解:即使无症状也可能需要治疗;即使开始治疗也需持续监测。对于免疫耐受期患者,要解释清楚为何现在主张积极干预;对于治疗中的患者,要说明定期评估临床治愈可能性的意义。

策略:

免疫耐受期患者:解释新指南推荐积极治疗的原因——即使肝功能正常,病毒持续复制仍可能通过免疫激活导致肝纤维化;早期干预可降低肝癌风险。

治疗中患者:强调定期评估临床治愈可能性的意义,如通过“脉冲式”干扰素方案(用药8周、停药4周循环)提高耐受性,同时动态调整治疗目标。

可视化工具:使用肝纤维化无创诊断(如FibroScan)、HBsAg定量检测等数据,帮助患者直观理解病情进展。

3.长期管理共识:从“短期治愈”到“终身健康”

抗病毒治疗不能一劳永逸,肝硬化患者即使病毒控制良好,仍需坚持肝癌筛查;追求临床治愈的患者要理解治疗过程中的不良反应管理。医生需要根据患者个体情况,制定个性化的随访监测计划,并通过充分沟通建立长期管理同盟。

在应对慢性乙型肝炎(CHB)这场“战役”里,医患共同的“敌人”是CHB病毒,要最大限度降低其危害,充分沟通建立互信至关重要。患者需有主动就医意识,及时寻求专业帮助,治疗中积极交流病情;医生则要耐心细致解释病情、治疗方案等,关注患者心理,给予鼓励支持。患者主动就医与医生耐心解释缺一不可,二者携手方能更好对抗病毒,助力患者重获健康。

(免责声明:此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。)