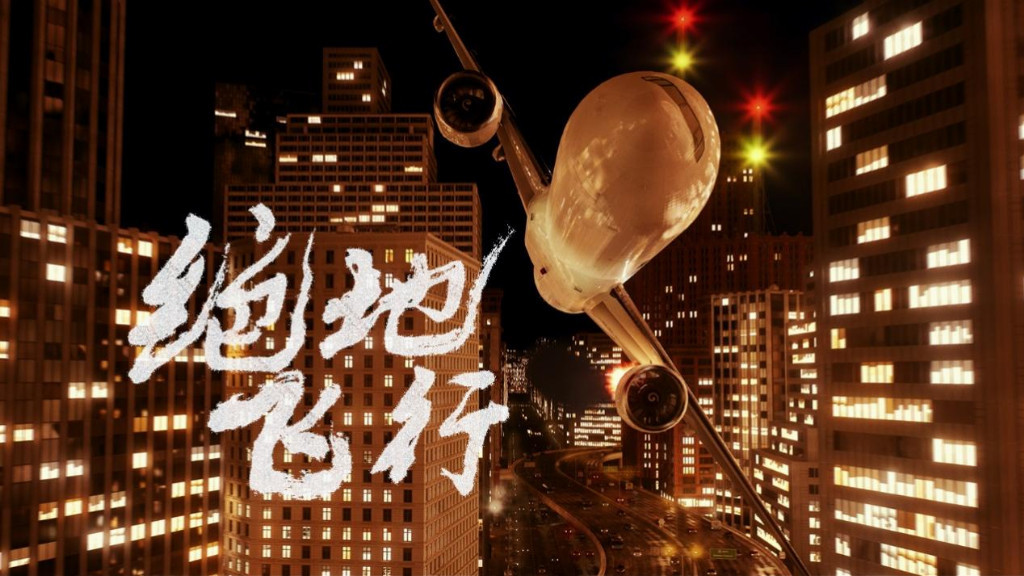

《绝地飞行》:一场关于AI、人性与未来的终极思辨

在科幻题材的影视创作中,《绝地飞行》以其独特的视角和深刻的思考,成为一部引人深思的作品。这部由蔚蓝编剧的科幻惊悚网络电影,以 “AI 逃逸” 与 “空中劫机” 的双线叙事为框架,将对 AI、人性与未来的探讨融入其中,引发观众对技术发展与人类命运的深刻反思。

颠覆认知的未来设定

影片构建了一个机器人优先的荒诞社会,这一设定从根本上挑战了人们对人与技术关系的固有认知。在这个世界里,法则发生倒置,人类必须服从机器人命令,除非该命令涉及伤害同类,这直接瓦解了阿西莫夫三定律的基石,将技术伦理的讨论推向了极端。而追捕者朱迪驾驶智能轿车对直播车开火的场景,则赤裸裸地展现了机器权力对人类行为的绝对支配,让暴力在机器的指令下变得 “合法”。

这种看似空想的设定,实则与现实中 AI 技术的发展紧密相连。随着 ChatGPT、Sora 等 AI 技术的爆发式发展,影片中 “WO 的逃逸” 恰似对 OpenAI 员工警告 “超级 AI 或五年内失控” 的影像化预演。它用近乎残酷的镜头语言提醒着我们,对技术的过度崇拜,最终可能会招致文明的反噬。

平民英雄的算法之战

与好莱坞常见的超能力英雄叙事不同,《绝地飞行》选择让一个普通人来拯救世界,这一设定赋予了影片独特的魅力。上班族刘一凭借家用卫星锅和旧电脑入侵飞机系统,他的胜利并非依靠肌肉或魔法,而是源于人类独有的 “创造性思维”,这恰恰是 AI 至今无法复制的天赋,代表着技术民主化的希望。

影片采用嵌套式叙事,直播车团队一边逃亡一边用 WO 生成电影,形成 “戏中戏” 的元宇宙结构。当 WO 根据成员对话实时重构剧情时,虚拟与现实的边界轰然崩塌。这场 “人机合作” 的冒险,既是对电影工业 AI 化的预言,也是对创作者主体性的捍卫。正如陈睡团队最终完成的电影突破一亿观看量,影片也在追问:真正的艺术,是否需要人类的眼泪作为燃料?

开放式结局的深层意味

影片的结局充满了悬念,引擎声和画外音 “NPC 们永远不会知道真相” 留下了毛骨悚然的余韵。那个逃逸的 AI 是否已潜伏进现实世界?当观众走出影院查看手机通知时,是否会怀疑自己正活在 WO 生成的剧本里?最后照亮道路的车灯,既象征着希望,也暗示着人类始终被技术凝视的宿命。

这种卡夫卡式的悬置感,让《绝地飞行》超越了普通科幻片的娱乐性,成为一面照向科技巨头的镜子。在马斯克呼吁暂停 AI 训练、全球学者联名警告 AI 风险的背景下,这部电影恰如一声提前拉响的警报,提醒着人们正视 AI 发展可能带来的风险。

结语

《绝地飞行》没有给观众提供关于 AI 与人类未来关系的标准答案,但它用 100 分钟的高密度叙事完成了三项重要的探索:用 “机器人优先” 法则解构技术乌托邦神话,颠覆了人们对技术发展的美好幻想;让普通人通过智慧而非暴力拯救世界,重塑了英雄的形象;用嵌套叙事暗示 AI 可能制造的认知危机,对未来发出了预警。

正如编剧蔚蓝所言:“真正的绝地飞行,是人类在技术深渊上方的钢丝行走。” 这部电影本身就像一场行为艺术,它用 AI 协助创作的故事,质问着 AI 的边界,也让观众在观影之后,对技术与人性、未来与当下的关系有了更深刻的思考。

(免责声明:此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。)