跨越200年!清道光版《通济堰章程》复原展出

近日

四川省都江堰水利发展中心通济堰管理处

完成了对清道光二年(1822年)

所刻石碑《通济堰章程》的

挖掘、整理和复原工作

并在通济堰渠首陈列室进行展出

让这个200多年前的通济堰运行管理规范

重新展示于世人面前

(《通济堰章程》)

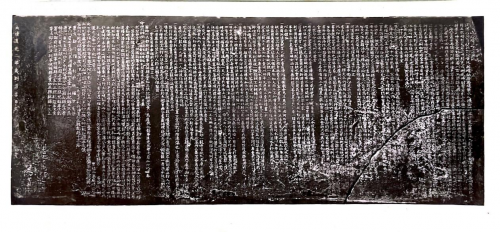

据史料记载,《通济堰章程》由时任眉州知州的吴友篪编撰并立碑于新津修觉山二王庙(始建年代不详,供奉李冰父子、章仇兼琼牌位,毁于文革时期)公之于众,后于20世纪70年代被发现,由于受风化腐蚀严重,超过三分之一的文字模糊难辨,内容难以还原,静置在通济堰管理处机关,于2005年移至通济堰渠首陈列室。

2022年通济堰成功申报世界灌溉工程遗产名录,为深化通济堰水文化的保护、挖掘,今年初通济堰管理处完成了对通济堰陈列室馆藏的“铁壁筒”“通济堰章程”等文物的3D数字拓印。

同时遍查史料,终于在成书于清道光十九年(1839年)的《新津县志》和发行于民国二十九年(1940年)的《灌崇大新四县水利县志》中,寻获了《通济堰章程》的部分内容。通过将古籍记载与3D拓片反复比对、推敲辨识,最终成功将石碑内容的还原度提升至95%以上,让这部古堰“法典”近乎完整地重见天日。

(清道光二年(1822年)《通济堰章程》石碑)

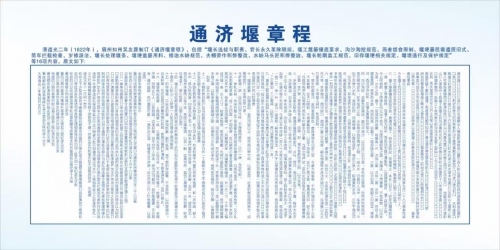

复原后的《通济堰章程》共十六条,内容包括堰长选拔与职责、官长陋规永久革除、堰工篾篓镶底要求、沟沙淘挖规范、画差饭食限制、堰埂篓笆需遵照旧式、筒车拦截检查、岁修派法、堰长处理堰务、堰埂盖篓用料、修治水缺规范、夫棚劳作积弊整改、水缺马头匠积弊整治、堰长轮期监工规范、旧存堰埂相关规定、堰堤通行及保护规定。章程包罗万象,堪称一部古代水利管理的“百科全书”。

(《通济堰章程》介绍展板《通济堰章程》)

这十六条规定几乎涵盖通济堰人事管理、工程建设、财务预算、水费征收、工作纪律、服务群众等各方面的运行管理规范,令人拍手称赞。

而有些制度至今仍有借鉴作用,比如夫棚劳作积弊整改、水缺马头匠积弊整治和正在开展的深入贯彻中央八项规定精神学习教育,坚持开门查,查摆整改问题,建立长效机制何等相似,实为古为今用的典范,更是通济堰水文化值得传承和弘扬的范例。

(通济堰渠首)

作为世界灌溉工程遗产,通济堰千年续用,总结了许多治水经验,主要包括“有坝引水”“滩见石鱼、堰齐四画”“铁壁筒”“堰长制”“通济堰章程”等,形成了具有通济堰特色的水文化体系。

通济堰管理处负责人表示:下一步将推动通济堰文化遗产的系统性保护,深入挖掘和弘扬堰水文化,不断夯实千年古堰的文化根基。

(来源:四川省都江堰水利发展中心)

(免责声明:此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。)