黄土为尺:庆阳农人的本分传统

这片被黄土覆盖的高原,尘埃蕴含历史,记录岁月变迁。山岩上,周祖公刘“度其隰原”的测量痕迹清晰,见证农耕文明起源。红柳杖影子移动划定界限,影尖勿越地头杏树、垄界侵犯邻居土地;影子落入自家粮仓,斗中粮食应公平分配,去除多出部分。

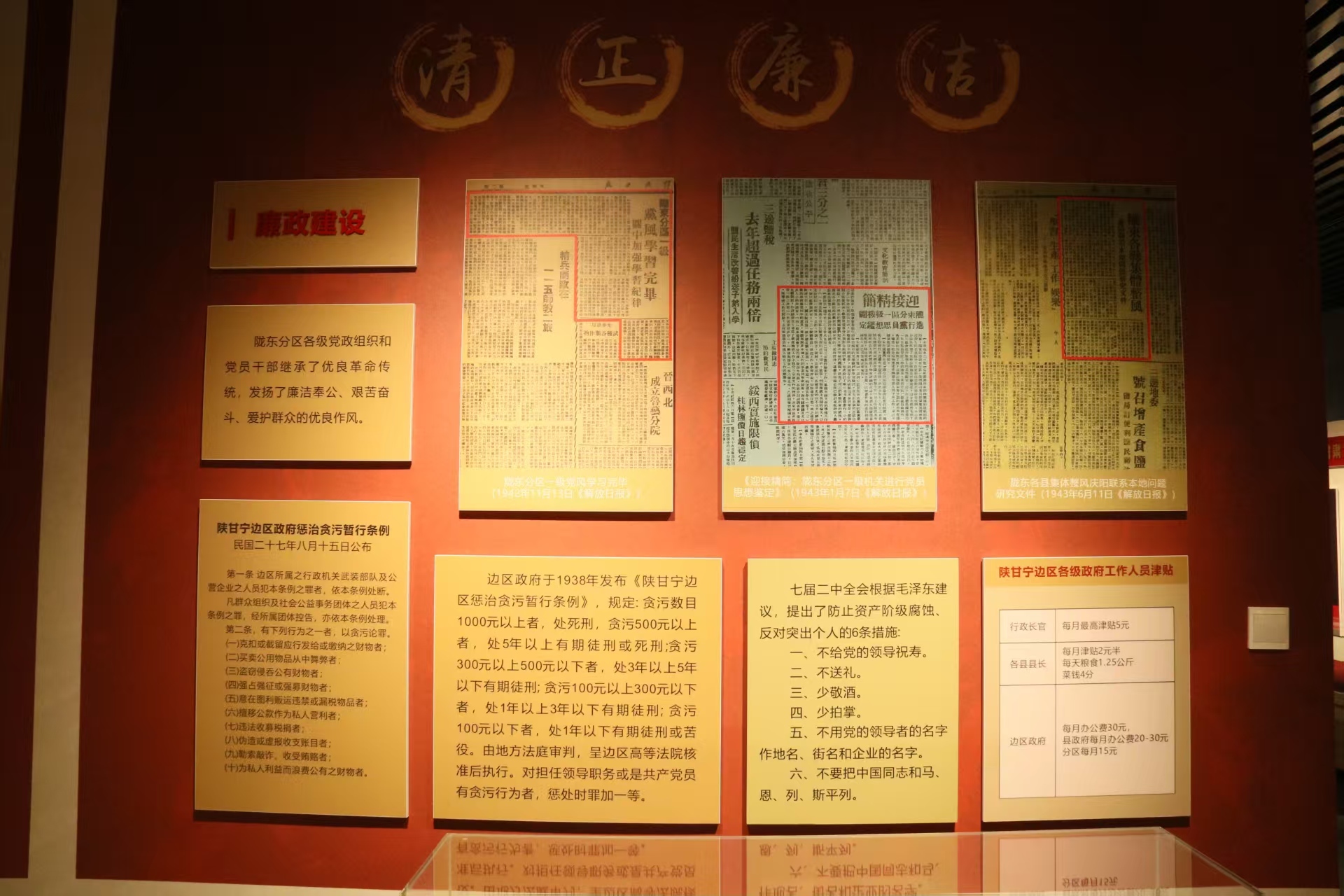

图片摄于陕甘宁边区纪念馆

在这片土地上,庄稼与规矩一同生长,草木懂分寸,人更应坚守本分,遵循古老法则。

胃袋里的周礼

《周礼·廪人》记载“掌九谷之数”,庆阳博物馆展柜中的周代陶仓似与典籍无声对话。经激光测量,其容量与《诗经》“万亿及秭”计量精确契合。量器实则为心器,周代仓廪不仅掌管粮食,更关乎人心平衡。庆阳县志记载,明万历年间,一位知县在粮仓门楣刻下“量谷先量心”,若收粮时斛斗倾斜,守仓人要连喝三天稀粥。当时的人明白,尺子歪则世道斜,量器精准人心才平,这是对公正与诚信的诠释。

牧羊人马建升的窑洞内一片昏暗,唯有那只盛放萝卜疙瘩汤的粗瓷碗散发着微弱的光芒。碗上豁口层层叠叠,却被摩挲得发亮,已使用二十年之久,只要尚能盛汤,便无需购置新碗。老人舀起一勺汤,手腕轻轻转动,使豁口恰好对准窗棂外的北斗星,口中喃喃念着“盛星不盛满”,宛如念着祖辈流传下来的咒语,寓意着对自然的敬畏与对生活的谦逊。

周陶仓纹路与马建升胃袋道理相同。考古发现,陶仓内壁棱将容积分三部分,用于供奉祖宗、自家食用、赠予孤寡,与陇东“三瓢规”契合,体现仁爱与共享精神。在庆阳,饭桌有仪式感,母亲盛饭留碗底、宴席盘子露瓷面成规矩且无人破坏。

正如老农人王辅邦所说“肚子不过拳头大小,装得下的是饭,装不下的是祸”。从周代陶仓到如今电饭煲,“知止”从祭坛融入灶台,代代相传。

补丁上的德政

《礼记·礼器》称“至敬无文”,周王祭天素裘与庆阳老太太补丁袄同理,皆重内在品质。庆城县博物馆藏明代《乡约碑》“衣破缀补,德破无补”八字历经风雨更显光亮。当时乡绅断案,若有人炫富就罚其修补村口道路,因衣裳可补、德行难补。清代《庆阳府志》记载,一新县令穿绣金官袍下乡,百姓闭门不出,老秀才告知“此地身着绸缎不如心怀朴实”,县令换带补丁旧官服后,百姓才愿为他端水,体现民风淳朴与对真诚的崇尚。

在庆阳窑洞,马建升为割草护膝打补丁,手艺虽不精湛,但针脚笔直、补丁结实。年近八旬的他腿脚不便,和老伴因早年放炮失聪,仍坚持自力更生。夏季,他每天六点起床,装饼子放牧羊挎包,手持牧羊工具赶羊外出。他说自己不占他人、国家和子女便宜,这与《周易》“白贲无咎”相符,即坚守本真。农户的补丁,补的是生活,守的是本心,体现对朴素生活的执着与对道德的坚守。

绳结中的坚守

石峁遗址出土的玉圭距今4300年,其上绳纹与庆阳牧羊人捆羊绳结打法穿越时空呼应。古人以绳结记录事件,绳结松紧代表事情重要程度;今人用绳捆绑物品,绳是否端正可见人心。庆阳民间有“绳直事顺”说法,建房拉准绳、迎娶捆嫁妆都用新麻线,绳子歪斜事情难成,体现对秩序与规矩的重视。

老羊倌马建升的牧羊袋子上,跨于其小臂的袋子的绳子上,打着密密麻麻的绳结。走近细看,那实则是每一节布料相互系连的结果。早年,庆阳随处可见的花门帘,实际上是农户家中一片片小布料拼接而成的物件,既美观大气又实用,体现了民间智慧的结晶。石峁玉圭的绳纹,与毛井老牧人尿素袋上的绳子,实则蕴含着相同的道理:日子如同绳子,需一截一截接续着过,不可贪图速度而扯断;人心就像绳结,该收紧之处不可松弛,该松弛之处不可收紧,寓意着对生活的耐心与对心性的修炼。

如今仍有人用红柳棍丈量土地,棍影与三千年前界石影子重合,似历史回响。闪电劈开粮仓门匾,显出《诗经》“我稼既同”四字,被雷火映照发亮,如宣读古老律令,警示人们节制欲望、敬畏规则。

三千年农耕文明如黄土塬上的轮回,春种秋收,工具在变,本分不变。庆阳农人依旧用红柳棍丈量、补丁缝衣、绳结记事,他们没读多少书,却将《周礼》规矩融入生活,传承独特文化。红柳棍影子延长,似重新划定界限。守护界限的人知道,有些界限不能逾越,有些贪心不可滋生。(来源:甘肃政法大学 作者:马亮 摄影:马晓晴 指导老师:申瑞英 张黎)

(免责声明:此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。)