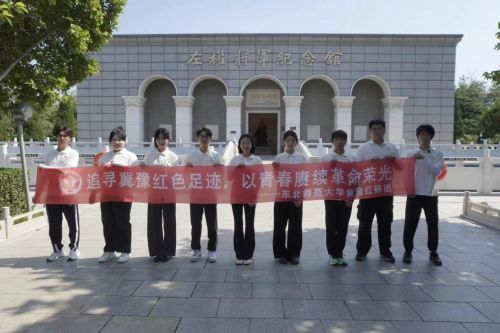

东北师范大学美术学院冀豫红研团:追寻红色足迹,赓续革命荣光

为助力青少年筑牢红色精神根基,以青春语态阐释革命精神,东北师范大学美术学院冀豫红研团与于(7.4日-7.9日)奔赴冀豫红色沃土开展实践。团队精心打造红色微课、运营专属公众号,深入西柏坡纪念馆追溯革命历程、走进西柏坡廉政馆感悟清风正气,在晋冀鲁豫烈士陵园陈列馆、左权纪念馆中缅怀英烈忠魂,赴红旗渠体悟艰苦奋斗精神,还专门走访老革命家聆听峥嵘岁月里的英雄故事。同时跨越黑龙江、吉林、河北、天津、内蒙古等地,走进多所小学开展宣讲,用实际行动串联红色地标与校园课堂,以青春动能激活红色基因,推动革命精神在青少年心中扎根生长 。

西柏坡革命根据地:触摸红色革命圣地的精神根脉

在“新中国从这里走来”的西柏坡,团队成员循着历史足迹,在中共中央旧址的土坯房里,从煤油灯、旧地图中感受“五大书记指挥三大战役”的战略智慧;在纪念馆内,泛黄的电报与影像资料还原着“两个务必”诞生的历史语境。

访老革命:在烽火故事中汲取信仰力量

“不怕死!牺牲就是光荣!”98岁老革命于希贤的话语掷地有声。在这场跨越世纪的对话中,老人回忆19岁火线入党的初心,讲述石家庄战役中抢救伤员的惊险,提及“永远听党话,跟党走”时眼中的坚定,让青年学子读懂了“革命胜利来之不易”。

“是什么支撑着绝境中坚持?”面对提问,于老拍着胸脯:“是信仰!”这句话让队员陈佳泽震撼不已:“课本里的‘信念’,在老人身上变成了比生命更重的力量。”这场对话,让历史从教科书走向现实,成为青年心中不灭的精神印记。

晋冀鲁豫烈士陵园:在英烈丰碑下续写荣光

晋冀鲁豫烈士陵园内,左权将军纪念馆的展品串联起这位“两杆子都硬”的将领一生:从黄埔求学的热血,到伏龙芝深造的磨砺,再到十字岭突围时的壮烈——37岁的他为掩护大部队牺牲,留给女儿的家书中,既有温情牵挂,更有“为民族献身光荣”的决绝。

队员们在纪念碑前敬献花篮,深刻体会到:铭记历史不是沉湎过去,而是像左权将军那样,把青春熔铸进祖国需要的地方。

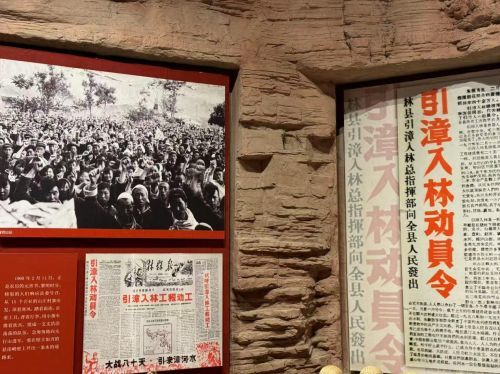

河南安阳红旗渠:以“自力更生”之笔绘就奋斗新篇

冀豫红研团的脚步还迈向了被誉为“人工天河”的红旗渠。团队成员走进红旗渠纪念馆,通过翔实的数据、珍贵的图像和真实的工具,深入了解了当年林县人民为缓解取水困难,在党组织带领下,腰缠绳索、手握铁锹,克服艰难险阻修建红旗渠的壮举。“宁愿苦干,不愿苦熬”的拼搏毅力与“自己动手,不向国家要一针一线”的大局意识,让队员们深受触动。

本次红色主题微课视频录制完成后,已成功覆盖河北省、黑龙江省、吉林省、天津市以及内蒙古自治区等地的中小学,累计播放量达百余次,直接辐射千余名学生。通过精准触达多地青少年群体,视频以生动鲜活的形式将红色精神融入课堂,让红色基因在更广袤的地域土壤中扎根,切实推动了红色教育在中小学的普及与深化,取得了良好的教育传播效果。不少学生在观看后主动分享感悟,有的说“老革命爷爷的故事让我知道今天的幸福生活来之不易”,有的被左权将军的英勇事迹深深打动,在课后讨论中纷纷表示要传承革命精神、努力学习报效祖国。红旗渠修建过程中展现的奋斗精神,更让许多同学直观感受到“自力更生、艰苦创业”的力量。学生们用真挚的情感和朴素的语言,表达着对革命先辈的崇敬与对红色历史的深刻理解,红色基因在潜移默化中浸润着青少年的心灵。

冀豫红研团精心录制了系列红色主题微课视频。这些承载着革命记忆与红色精神的内容,在微信公众号等平台传播推广期间,得到了东北师范大学美术学院同学们的积极响应与大力推广,让红色故事借助新媒体力量进一步触达更多受众,有效扩大了红色文化的传播声量。当红色故事走出书本、跃入屏幕,当革命精神穿越时空、直抵心灵,这份生动的教育不仅让青少年读懂了历史的厚重,更让他们触摸到了信仰的温度。

对于青少年而言,这不仅是一次精神的洗礼,更是一场成长的赋能——让他们在感悟中明白,今日的岁月静好,源于先辈的负重前行;让他们在传承中懂得,个人的理想追求,始终与家国命运紧密相连。当红色基因融入青春血脉,当责任担当成为自觉追求,这些年轻的心灵必将在时代的浪潮中锚定方向,以更昂扬的姿态接过历史的接力棒,让革命精神在新征程上焕发出更加璀璨的光芒,书写属于新一代的奋斗华章。(供稿团队:东北师范大学美术学院冀豫红研团)

(免责声明:此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。)