黑土地上的 “稻” 梦空间:科技团队为秧苗植入 “数字神经”

“传统育秧受天气影响大,遇上倒春寒就得返工,一年的收成就悬了。” 在齐齐哈尔某农户家中,农民李建国的话道出了无数稻农的困扰。这支团队深知,科技助农不能 “闭门造车”,必须扎根土地找答案。

踏遍田畴:倾听一线的育秧痛点

数月间,团队成员的足迹遍布 63 家农户院落,与 8 家合作社负责人促膝长谈,通过线上线下结合的方式收集到 104 份有效问卷。从育秧时节的温湿度控制难题,到土地利用率低的现实困境,再到劳动力成本攀升的压力,这些带着泥土气息的诉求,被一一记录在团队的调研日志里,成为技术研发的 “导航图”。

“农民说‘育秧如养娃’,温度高了怕烧苗,水多了怕烂根。” 团队核心成员、东北农业大学副教授张磊说,正是这些鲜活的实践痛点,让他们坚定了研发智能化育秧设备的决心。

图一 团队成员走访、帮扶农户

试验田里的 “生长革命”

在东北农业大学 37 平方米的试验田里,一场静默的 “生长竞赛” 正在上演。左侧是传统育秧床,右侧是三层立体结构的智能育秧架 —— 每层秧盘上方都悬挂着温湿度传感器,数据实时传输到终端屏幕,热风循环系统根据参数自动调节环境。

“绥粳 28” 品种的秧苗在这里接受考验。团队成员轮班值守,每隔两小时记录一次株高、叶龄、根系发达程度。对比数据显示,立体育秧架培育的秧苗成苗率提高 12%,移栽后返青期缩短 3 天,且根系活力显著增强。

“立体结构让土地利用率提升 200%,智能控制系统能精准规避极端天气影响。” 团队技术骨干王宇展示着终端数据,屏幕上的曲线记录着昼夜温差、水分蒸发量等参数的细微变化,“这些数字就是秧苗的‘生命体征’,我们要做的就是让它们始终处于最佳状态。”

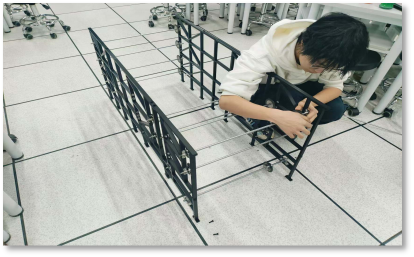

图二 成员搭建缩比模型

产学研协同:织密智慧农业网络

科技的力量在合作中不断放大。2024 年,东北农业大学与北京双河农场签署 “特色型东北粳稻品种选育” 技术开发合同,双方共享育种数据,定向培育适合立体种植的矮秆抗倒伏品种。

7 月 26 日,“水稻智慧农场技术创新与集成示范” 项目调研会在双河农场召开。团队带来的立体育秧技术引发热烈讨论。“传统育秧 1 亩地能出 30 亩苗,立体架能出 90 亩,这对我们规模化种植太关键了!” 种植大户赵洪波当场提出试用申请。

来自中国农科院的专家指出,该技术将物联网与传统农艺结合,为寒地水稻育秧提供了可复制的 “智慧方案”。目前,团队已与 3 家科研机构建立数据共享机制,形成 “育种 - 育秧 - 种植” 的技术闭环。

从实验室到田间:科技落地的 “最后一公里”

“按这个按钮启动加湿,屏幕变绿就说明参数正常。” 在鸡西市某合作社,技术员刘畅正在给农民做实操培训。团队推出的 “设备租赁 + 技术服务” 套餐,让合作社只需支付少量租金,就能用上价值 3 万元的育秧设备,还能获得全程技术指导。

计划走访的 6 家合作社中,已有 4 家完成设备安装。团队还在田间开设 “科技小课堂”,用通俗语言讲解 “为什么秧苗要见光 6 小时”“温度 32℃是个坎” 等科学原理。“以前凭老经验,现在看数据说话,苗长得就是不一样。” 合作社社员王桂兰的话道出了农民的转变。

图三 立体育秧架

为了让技术更 “接地气”,团队特别开发了带方言语音提示的控制系统,并简化操作界面。“农民的接受度是检验技术价值的最终标准。” 项目负责人如是说。

成本攻坚:让科技惠及更多农户

“3 万元一套还是贵了,咱小农户用不起。” 调研中听到的这句话,让团队把成本控制列为核心目标。通过优化材料配方、简化机械结构、批量采购元器件,目前设备成本已降至 2.2 万元。

“我们的目标是 1 万元!” 张磊指着新设计的样机,“用模块化组件替代定制零件,再整合供应链,这个目标年底就能实现。” 按此计算,农户每种植 100 亩水稻,育秧成本可降低 4000 元,而产量能提升 8%-10%。

在龙江广袤的黑土地上,这支团队播撒的不仅是智能秧苗,更是科技兴农的希望。从立体育秧架到数字管理系统,从实验室数据到田间硕果,他们用专业与坚守,让智慧农业的嫩芽在乡村振兴的沃土上茁壮成长。

(免责声明:此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。)