北航星肺共鸣团队突破太空医学难题:仿生肺泡器官芯片开启航天健康新纪元

在探索浩瀚宇宙的征程中,北京航空航天大学的一支学生科研团队正用创新科技书写着中国航天医学的新篇章。他们研发的“星肺共鸣”空间肺器官芯片系统,不仅克服了微重力环境下研究肺部健康所面临的重大技术挑战,更在商业航天飞行与生物制药领域开辟了广阔的应用前景。

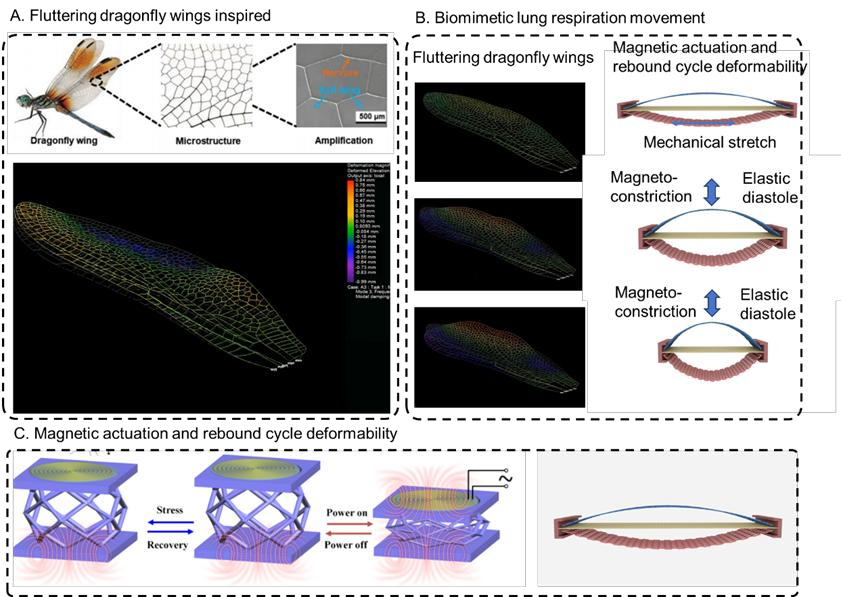

从自然灵感到科学探索的突破

项目团队从蜻蜓翅膀的精妙结构中汲取灵感,创造性地设计出五边形网格弹性骨架。这种仿生结构结合交变磁场驱动技术,首次实现了对肺泡周期性呼吸运动的精准模拟。“我们的设计就像给芯片装上了‘人工呼吸肌’,能精确控制其0.1-0.5Hz的呼吸频率。”团队技术负责人解释道。更令人惊叹的是,他们研发的反蛋白石结构色多孔基底膜,能够将微观细胞机械变化转化为可见的彩色光信号,为太空实验提供了直观的"呼吸可视化"窗口。

从地面到太空的腾飞

在紫薇科技B300飞船的搭载测试中,这款仅有鞋盒大小的自动化实验平台展现了卓越的性能。它集成了12个肺部器官芯片设备的存储、培养和实时监测功能,但其重量却比传统实验设备轻90%。“这相当于把整个肺功能实验室压缩进了一个鞋盒。”团队成员自豪地表示。特别值得一提的是,通过地空对照实验,团队发现中药川芎嗪在抑制太空炎症方面表现出卓越的疗效,其抗炎效果比常规药物高出15%,这一发现为航天员健康防护提供了新思路。

从航天医学到民生健康的延伸

这项技术的价值远不止于太空。面对全球3.8亿慢性呼吸道疾病患者的治疗需求,“星肺共鸣”系统展现出了巨大的应用潜力。团队已与多家医药企业展开合作,利用这项技术替代30%的动物实验,有望将新药研发成本降低20%。更令人振奋的是,随着商业航天旅游的兴起,这套系统还将为太空游客提供个性化健康监测服务,使普通人也能享受到航天级医疗保障。

从学生创新到国家战略的升华

这个由北航学子主导的项目,已经获得了第十八届国家大学生创新创业计划的支持,并在全国生物医学工程竞赛中荣获一等奖。在国际宇航科学院院士李莹辉等专家的指导下,团队构建了一个“天宫-地基-临床”的三级研发体系。相关研究成果已发表5篇顶刊论文,并申请了8项专利。“我们正在参与制定中国空间器官芯片的技术标准,”项目负责人表示,“这不仅是技术突破,更是中国航天医学话语权的体现。”

在问天实验舱的科学实验柜中,在商业航天的飞船里,在制药企业的实验室里,“星肺共鸣”系统正在多个领域奏响创新的乐章。随着中国空间站进入应用发展阶段,这项融合了仿生学、航天工程和生物医学的突破性技术,必将为人类探索太空与战胜疾病贡献更多中国智慧和中国方案。团队预计,这项技术将在未来三年内创造超过5000万元的经济价值,而其带来的科学价值和社会效益,更是难以估量。

(免责声明:此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。)