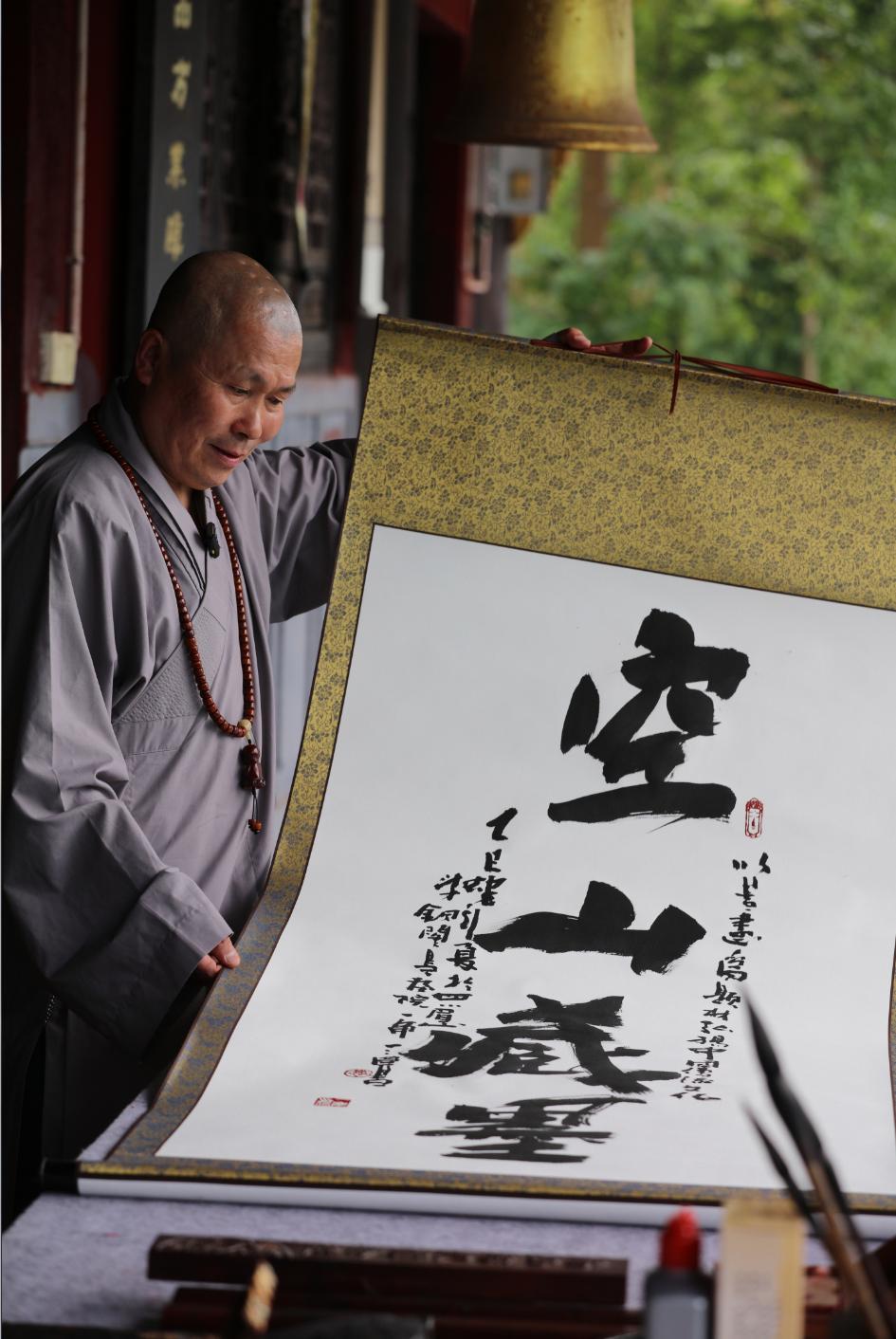

禅墨相映——释宗觉手书宗性法师名言亮相西蟾寺《空山藏墨》展

独家抢先看

禅墨相映 以书载道——释宗觉手书宗性法师名言亮相西蟾寺《空山藏墨》展

近日,西蟾寺的《空山藏墨》在没有观众预约系统,没有网红打卡点,甚至没有正式对外开放的公告,这场看似"无观众"的展览,引起红星新闻、鳳凰网、新浪、网易、腾讯、搜狐、成都在线、长江网等近百家媒体和网络报道,却在专业圈层引发了强烈的反响,百幅书画作品中,住持释宗觉(一尘法师)以十余幅书法作品,将中国佛教协会副会长宗性法师的经典禅语凝于翰墨,引发艺术界对宗教书法当代性的深度探讨。

十余幅宗性箴言 墨韵演绎生活禅

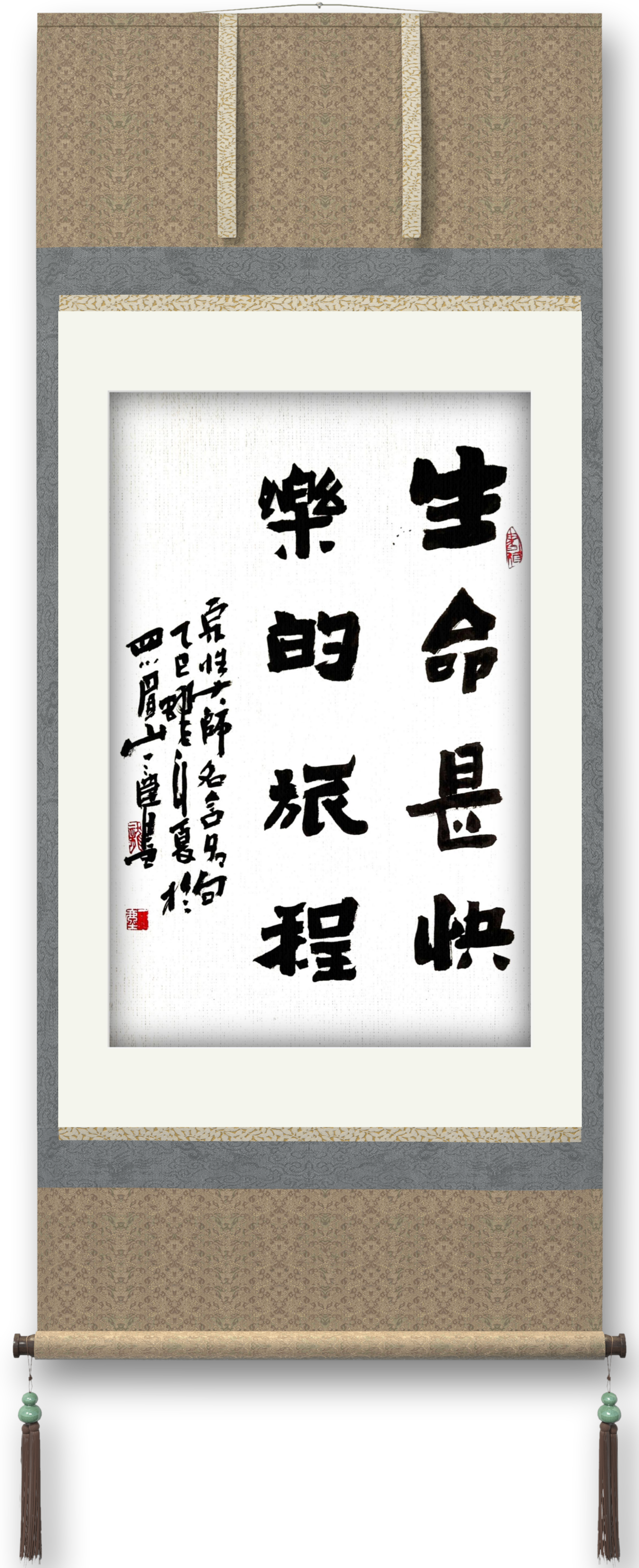

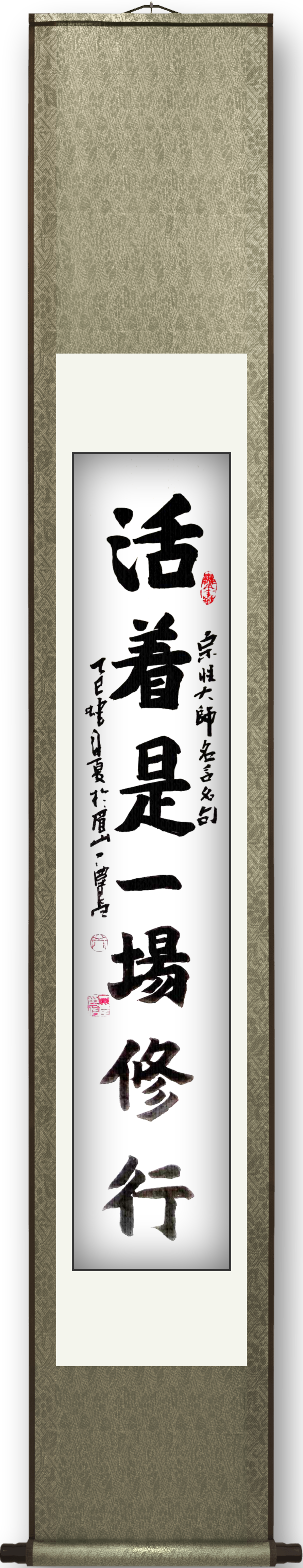

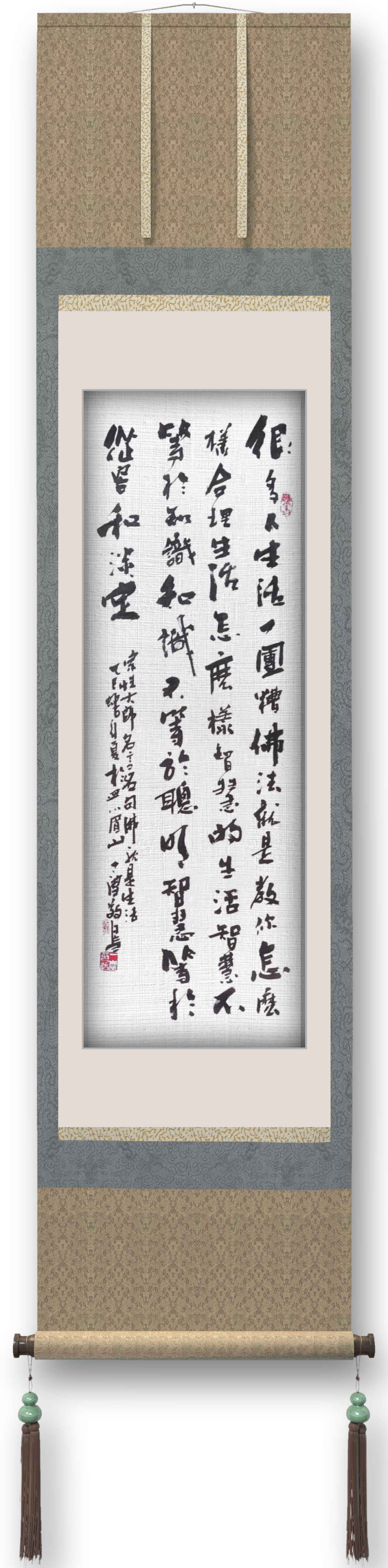

展览中,释宗觉以行书、隶书、楷书、魏碑等书风,将宗性法师“佛就是生活”“智慧等于从容和淡定”等十余条箴言书写于古宣。这些作品悬垂于古刹山门、经堂及廊庑,墨迹或如刀刻般刚健,或随山风轻颤,将禅理转化为可感知的视觉语言。中国文艺家书画院副院长吕应鑫评价其书法“以《张猛龙碑的魏碑根基为骨,用数字化重组郑板桥‘乱石铺路’章法,形成铁划银钩藏禅意的当代表达”。

古刹空间中的禅墨对话

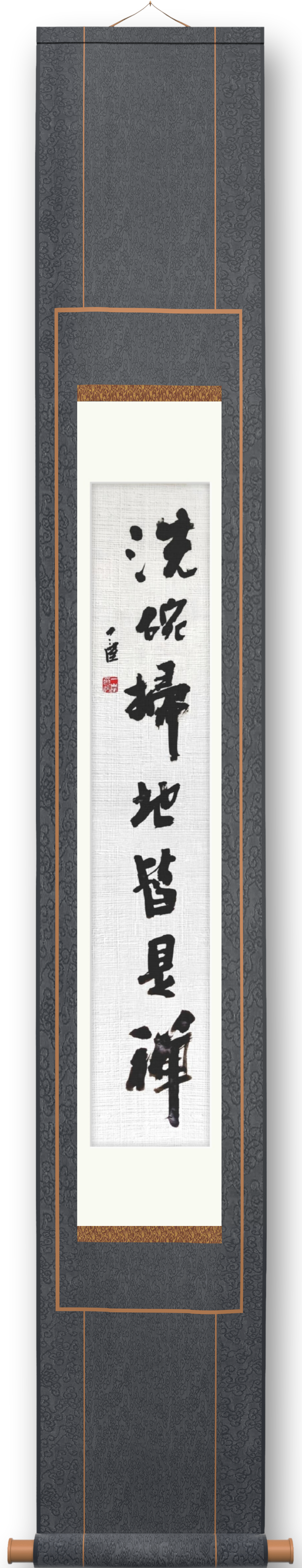

在西蟾寺三重空间内,宗性法师的禅语书法与苏轼诗词、哪吒画像等展品形成强烈互文。山门处,“万法归一”篆书与“应无所住”狂草形成视觉对撞,经堂内的《从容卷》以枯笔飞白演绎禅机,而禅房西厢的《烦恼菩提》系列更将“洗碗扫地皆是禅”等白话哲理融入苔痕皴法,被学者称为“会生长的水墨”。释宗觉以竹叶蘸墨在唐代残碑上书写的“应无所住”,则被解读为“碑帖美学与禅宗精神的量子纠缠”。

无观众展的禅意实验

这场“无观众”展览以寺院建筑为展厅,展品随晨昏光影自然呈现。无人机航拍视角下,经幡柱悬挂的《无相》与古刹轮廓构成“天眼视角”,漏雨的梁架成为苏轼诗句的天然画框。观众虽未亲临,却可通过AR技术扫描墨迹,见“从容淡定”四字幻化为流水,耳畔同步响起宗性法师原声:“智慧当如水,遇石则绕,遇崖成瀑。”

截至5月19日,释宗觉手书的宗性法师名言书法已通过云端影像传播引发热议,其以墨载道的尝试,为当代宗教艺术提供了“不执着于形相”的禅意样本。(智明)

林峤(左)宗性(中)智明(右)