千年蜾扁,一笔新生——朱妙根《蜾扁体书法字字典》行将面世

独家抢先看

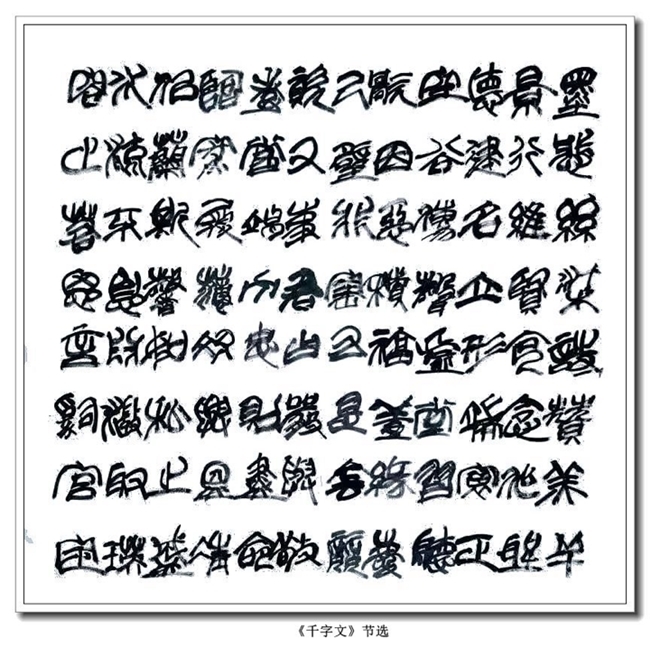

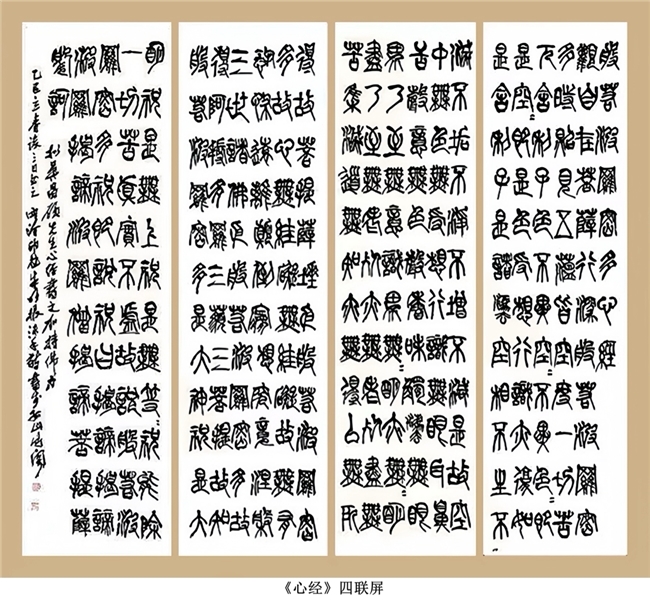

前言:蜾扁体书由南唐徐铉晚年变法而得,因未有传人而断代千年。近现代,吴昌硕书的《许塘记》、章太炎书的《千字文》皆变小篆化灵通,极具蜾扁意趣。随后,又有陆维钊复创了这种书体,遗憾的是因种种原因,留世作品极少。八十年代,蒋北耿先生以章太炎《智永千字文》临写演化蜾扁,得到沙孟海先生首肯。由此,吴昌硕、章太炎、陆维钊、蒋北耿是蜾扁体断代千年后,重拾复创蜾扁体的四位重要人物,在各个时期作出了不同的贡献,可谓开路先锋。在前人直接或间接启发、引导下,尤其是得蒋北耿先生的督促、指导并传授秘笈,才有朱妙根今日之成就,不仅创作出大量蜾扁体书作品,还于近期编撰完成《蜾扁体书法字字典》。

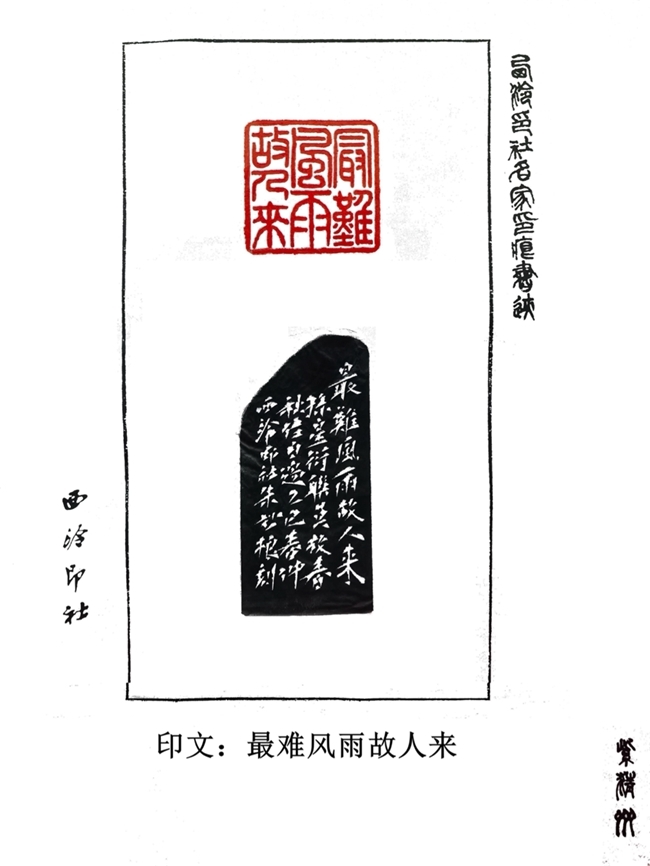

江南的雨总是绵长的,落在青石板上,洇开一片墨色的水痕。我常想,千年前南唐的徐铉,是否也曾在这样的雨天,伏案修订《说文解字》,笔锋游走间,忽有所悟,将小篆的圆润、金文的古拙、简牍的率意,融作一种方扁舒展的新体——后人谓之“蜾扁”。而后千年,这书体竟如断线的纸鸢,飘散在历史的烟雨里,再难触及。

直到朱妙根先生以笔墨为索,将这纸鸢重新牵回人间。

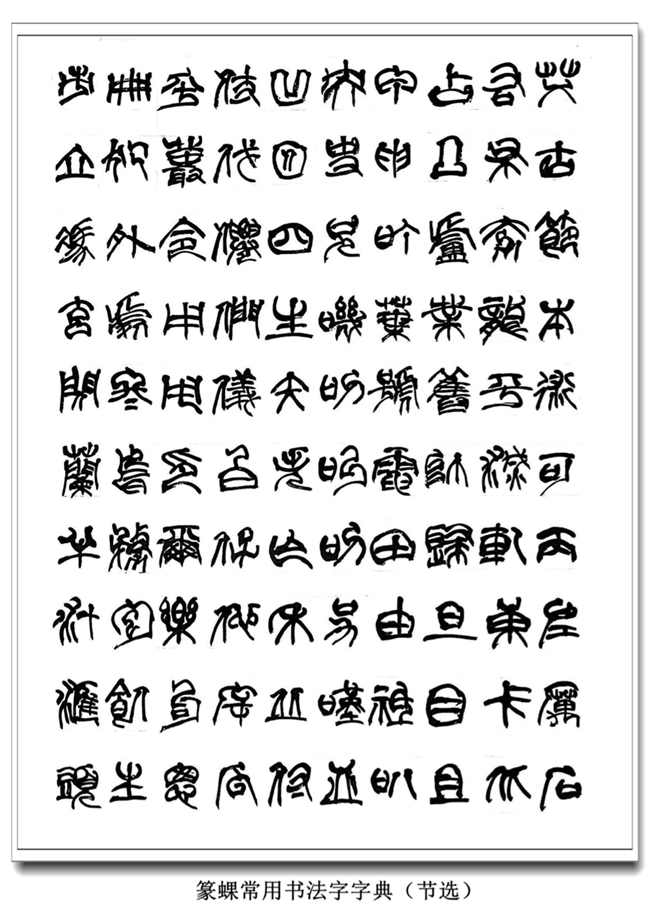

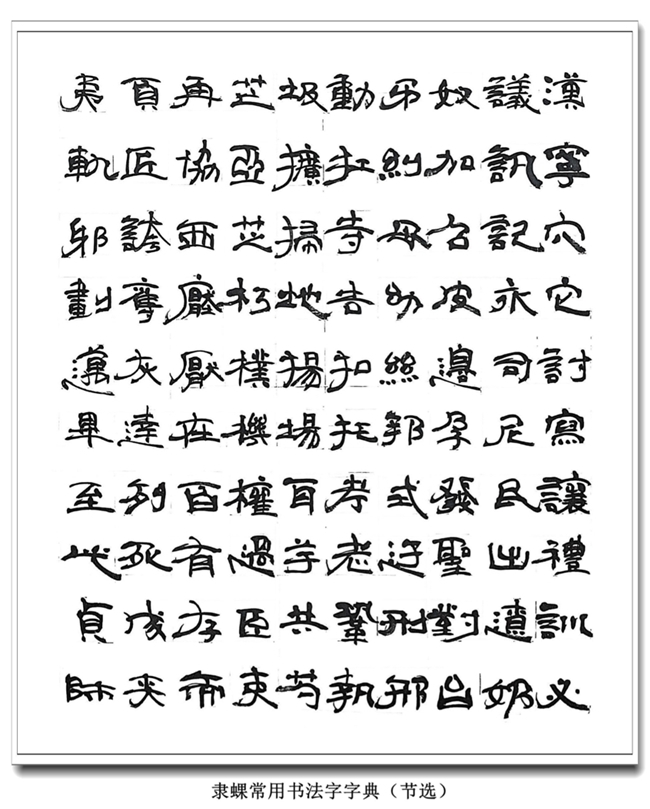

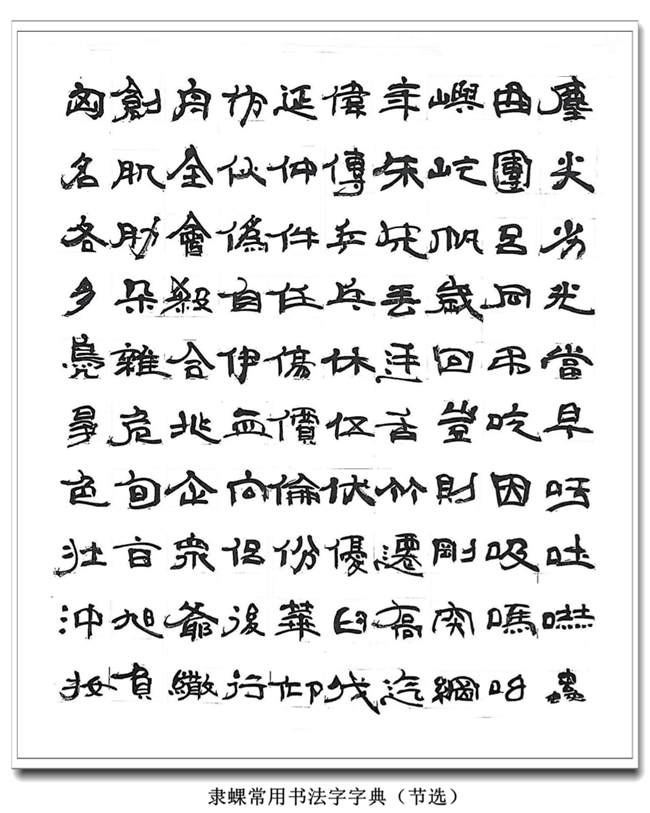

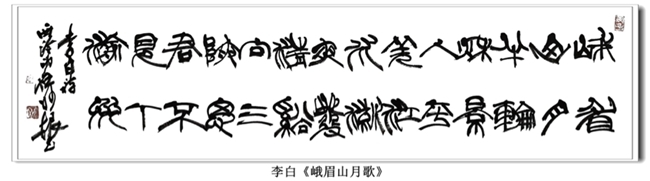

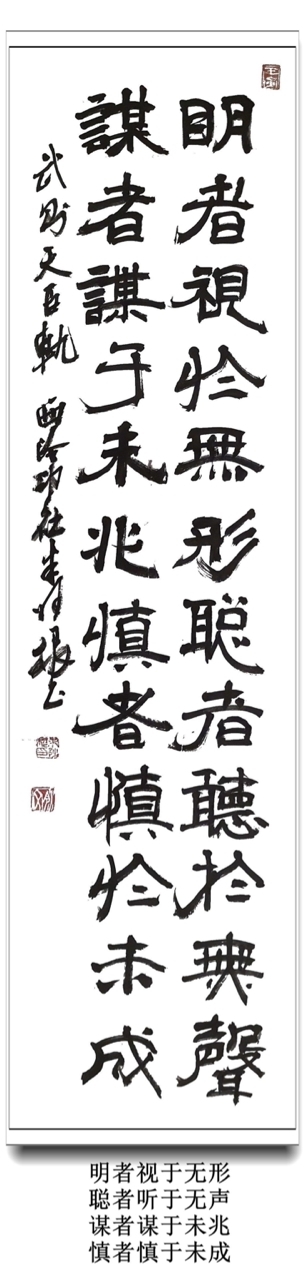

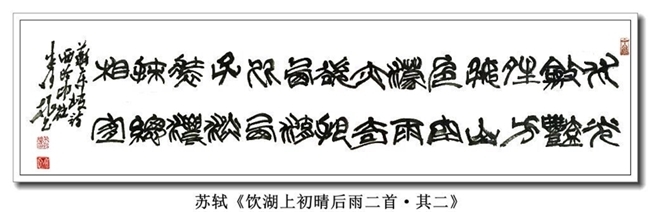

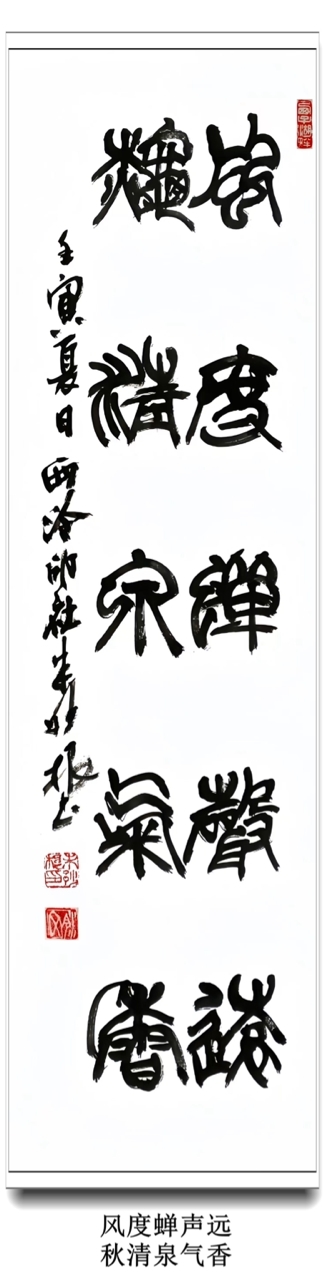

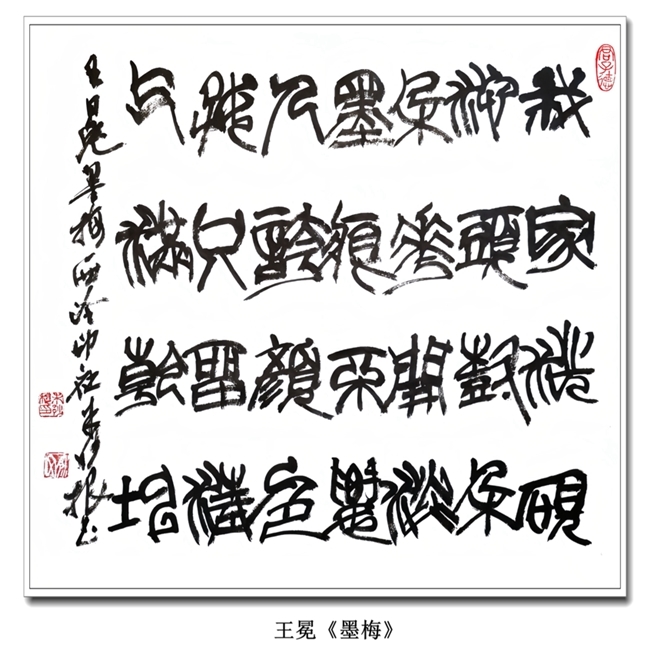

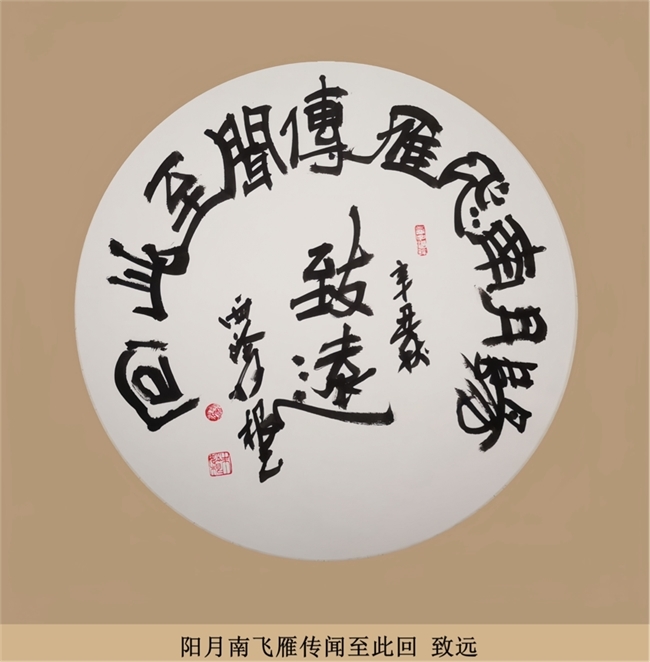

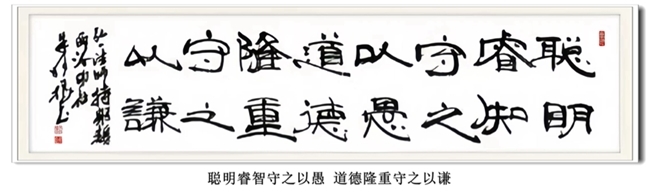

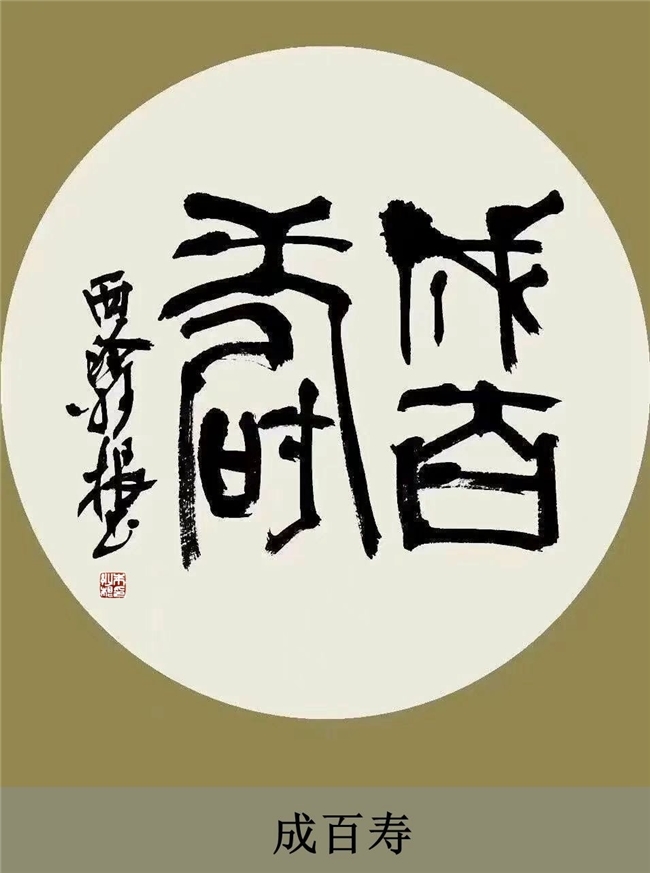

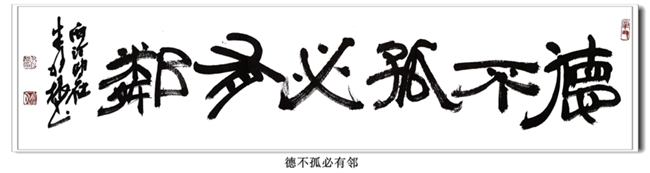

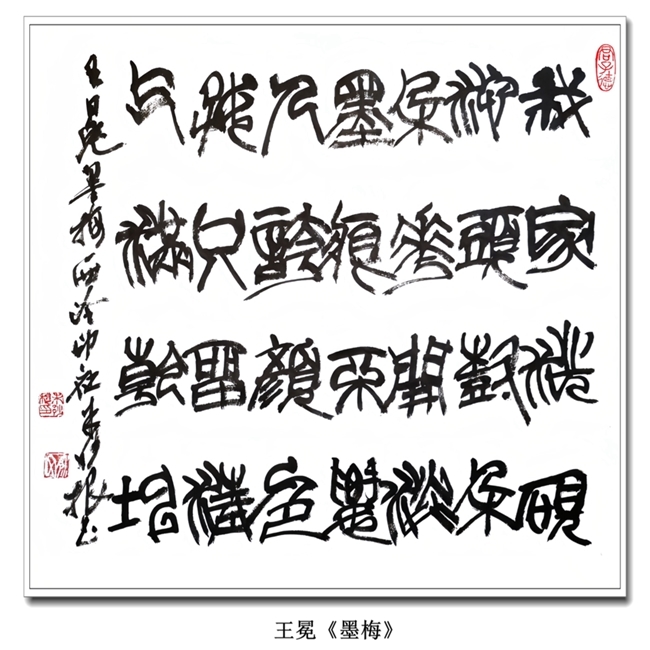

依然记得九年前,初见朱妙根先生的蜾扁体,就一眼万年的爱上了这似篆非篆、似隶非隶的书体。它不似唐楷的端严,也不似狂草的恣肆,而是如一枚枚古玺,方扁中见筋骨,朴拙里藏灵秀。细看笔法,篆的圆转仍在,却多了几分隶的波磔;结构似金文般古奥,却又透出简牍的自然质朴,可谓以篆为骨、以隶为肉、以草为气。我想,这便是徐铉当年所追求的“竵扁”之妙吧——规矩中求变化,古法里出新意。

此后,但凡目睹朱妙根先生挥毫书写蜾扁体作品,跃然纸上的那一个个文字,就幻化成他笔下方扁的精灵,它们既有青铜器的庄重,又带着竹简的活泼,眼前的朱先生,仿佛在与古人对话,而我分明看见,那墨色里流淌着千年的文脉。

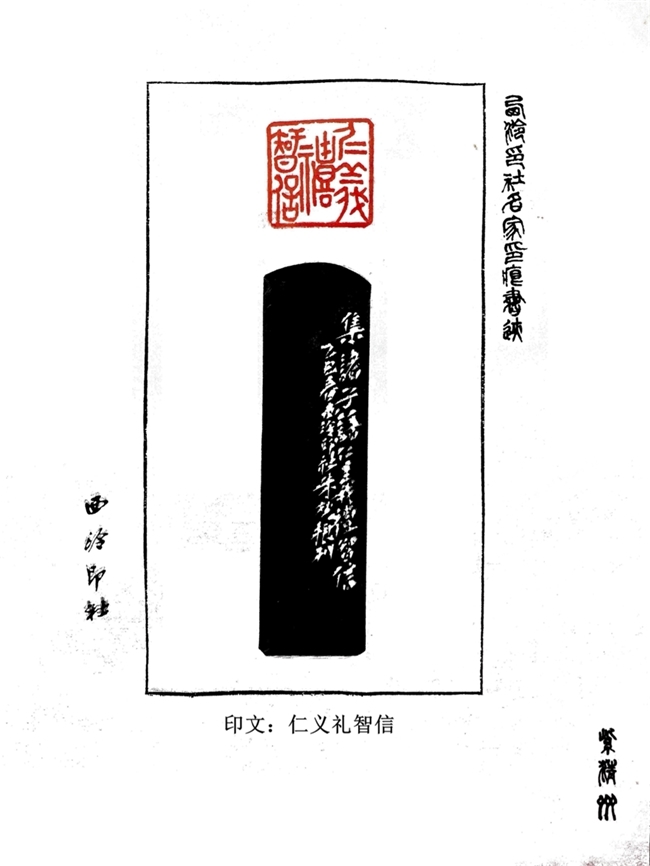

在中国书法艺术的浩瀚长河中,蜾扁体书法犹如一颗蒙尘千年的明珠,其艺术价值在于独特的结字法则和用笔技巧。一再引导和督促朱妙根书写蜾扁体的蒋北耿先生,就曾亲口讲解蜾扁体书秘笈“四要”。一是张力,意即蜾扁体书的线条和其他书法的线条是相通的,即线条有张力,张力有方向、角度和距离三要素,这是蜾扁体书写的定位法。二是行笔,就是行笔要活,要用行书多变的笔法写扁体。三是结体,要按照螺扁体有隶变、篆变、篆隶变,但万变不离其宗,灵动多变、潇洒自如是其特征,其体势呈扁形、方形、长形,以扁形为例,必呈上重下轻、上疏下密的结体书写之。四是融合,螺扁体书为古体书法,需一体吸收多体的精华丰富自己,强调“非笔老而不可为”,需深厚的篆隶功底方能驾驭。也就是书者必须在文字学上下深功夫,吸纳先秦文字,如甲骨文、金文、简文、玺文乃至摹印、小篆和汉以降各体书法,开阔视野,广纳百川。

蜾扁体如此独特的艺术风格和深厚的历史底蕴,却因传承断代而几近湮没。也由于其书写技法高难,传世作品稀少,自宋代以后蜾扁体逐渐失传,成为书法史上的“绝响”。

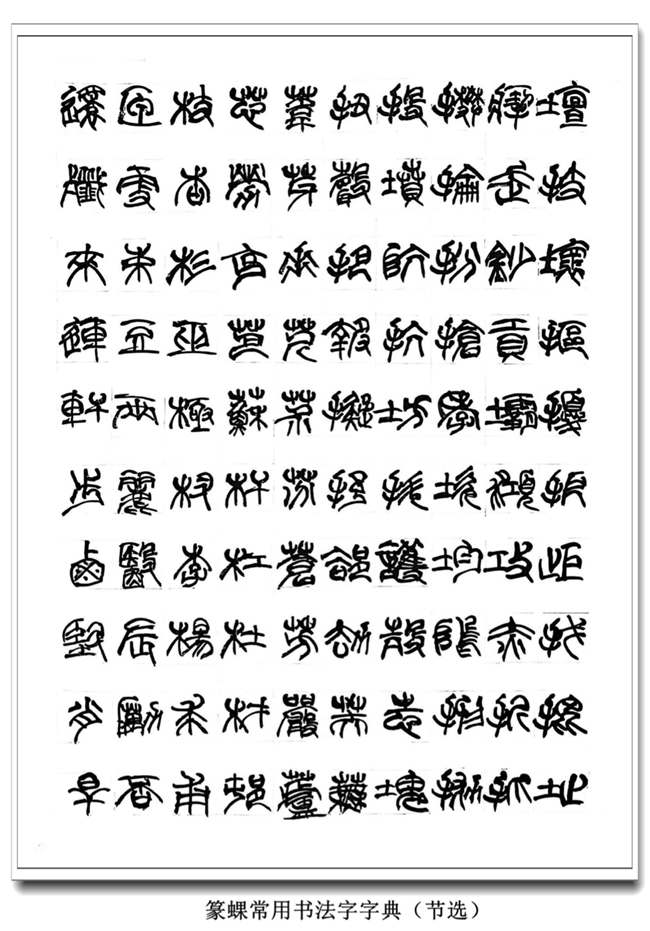

而复兴一种失传的书体,无异于在荒漠中寻找消失的绿洲。朱妙根先生以其数十年的潜心研究与创作,不仅成功复兴了这一古老书体,更通过书写《蜾扁体书法字字典》,为其确立了科学、规范、实用的现代书写体系。这一壮举,不仅填补了中国书法史上的空白,更为后世学者提供了宝贵的学习范本。

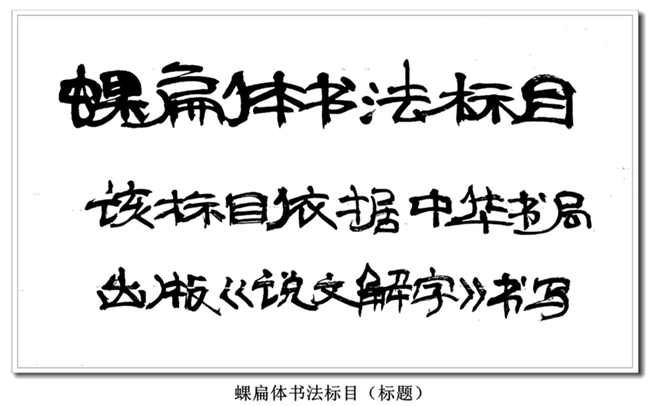

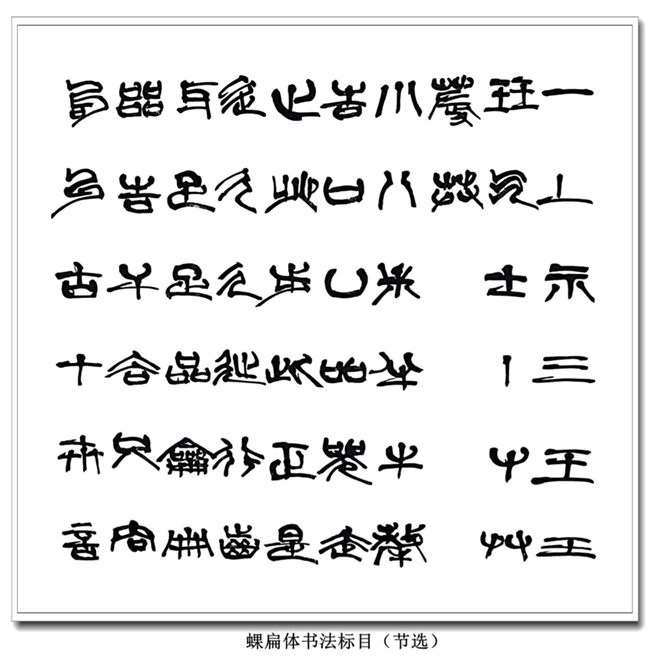

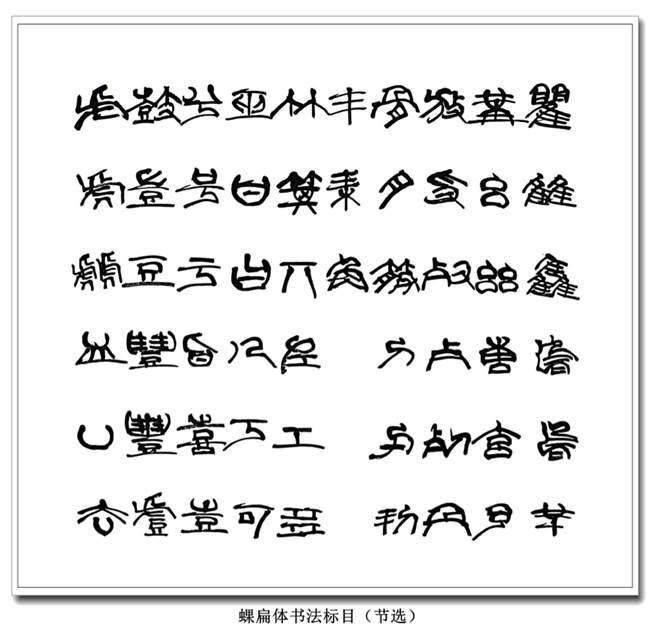

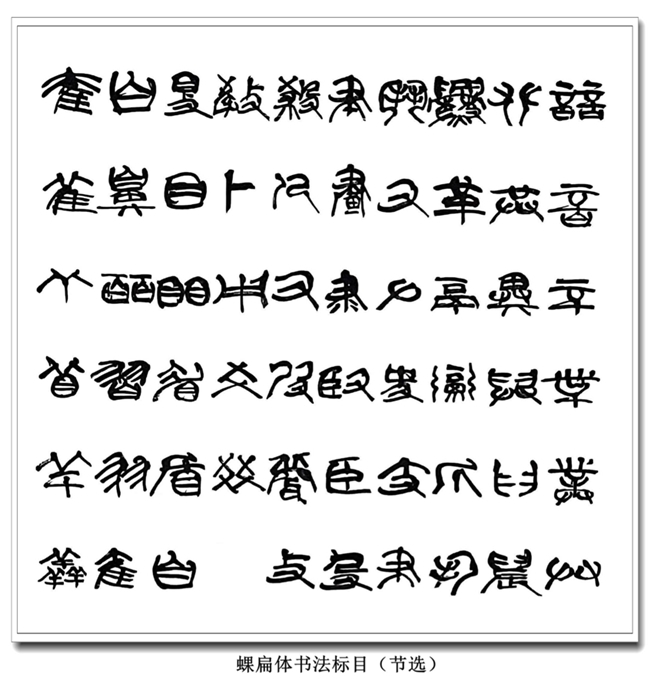

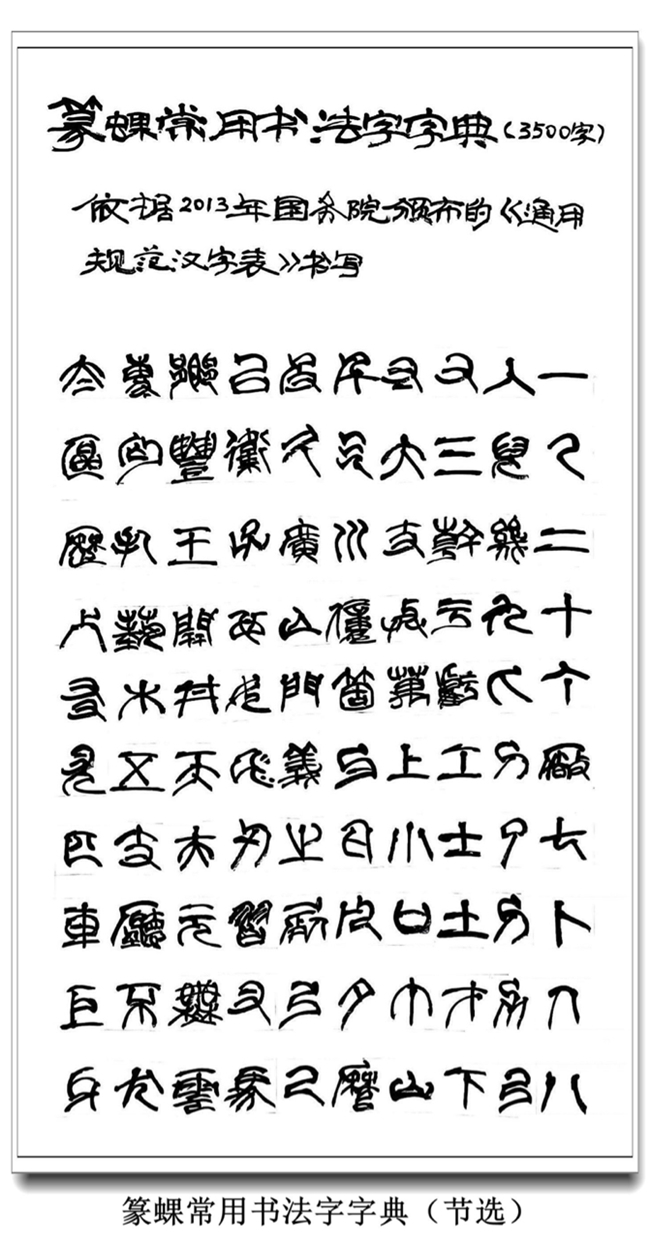

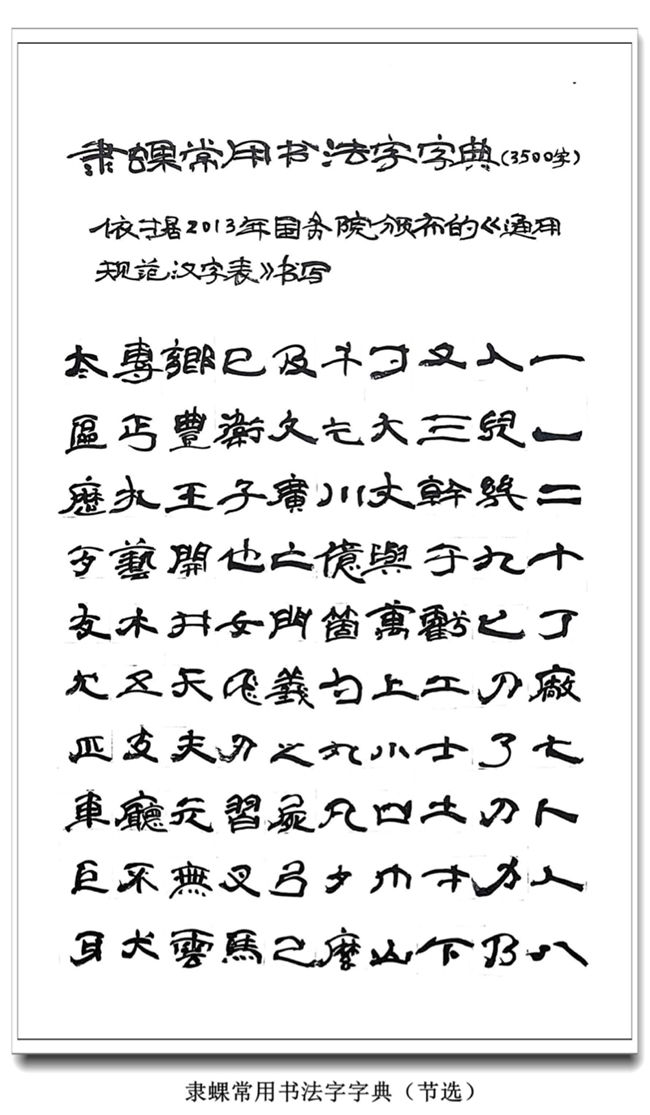

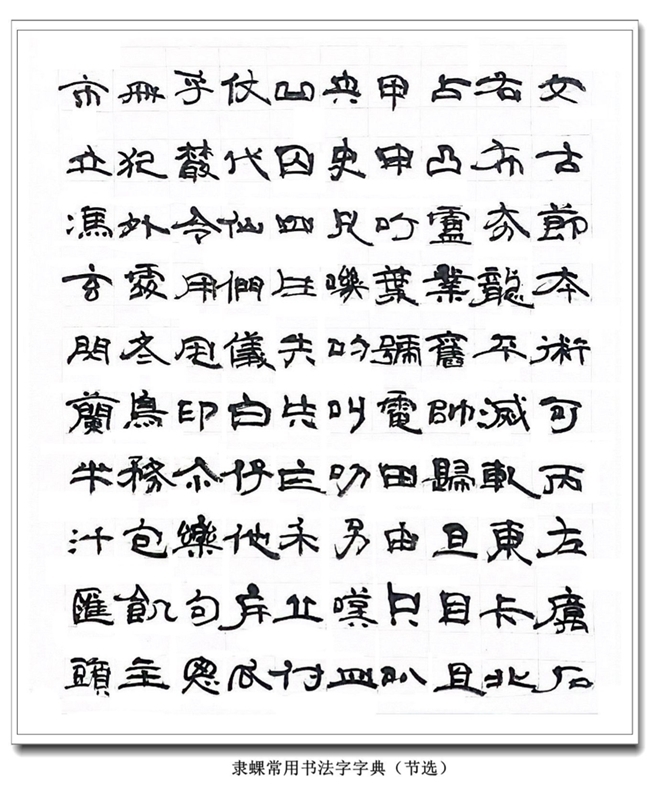

编写字典是极为严谨的事,需科学合理,且难度极大。一直以来,真草篆隶等书体常用字字典历代都不乏编撰成册,尤其是近几年来,先秦文字包括甲骨文、金文、石鼓文等字典都已相继出现,它们为书法的传承和发展起了至关重要作用。但是蜾扁体书作为一种古老书体,虽经过吴昌硕、章太炎、沙孟海、陆维钊以及蒋北耿等几代人的努力,却未能有统一的规范,更没有专门的字典出现。朱妙根《蜾扁体书法字字典》标目,是依据中华书局出版的《说文解字》标目所书。《蜾扁体书法字字典》中3500个汉字是按照国家标准《通用规范汉字表》所书。

朱妙根先生对蜾扁体的探索和复兴并非偶然,而是在前人的基础上作了调整和扩容,亦是建立在其深厚的书法修为与系统的学术研究之上。他早年精研小篆,深谙《说文解字》,又广泛涉猎金文、简帛、玺印文字,为蜾扁体的推衍奠定了扎实的基础。十余年间,朱妙根先生通过《历代名家诗文百篇》《唐诗百首》《小品百帧》蜾扁体书系列三大工程的创作,具备了驾驭蜾扁体书的能力,并逐步构建起蜾扁体的现代书写体系。其作品既保留了徐铉“笔老气雄”的古意,又融入了当代审美,兼具古典的庄重与现代的灵动,使这一书体焕发新生,堪称书法奇珍。

然而,朱妙根并未止步于艺术创作。他深知,若要让蜾扁体真正回归书坛,必须解决两大难题,就是科学性和规范性。因此,朱妙根先生致力于梳理蜾扁体的源流,厘清其与篆、隶、草书的关系,建立起蜾扁体书标准化的字形结构与笔法系统,避免后世学习者误入歧途。朱妙根《蜾扁体书法字字典》的编撰,正是对这一问题的终极回应。

朱妙根《蜾扁体书法字字典》将完美呈现其作为字典的四大价值。首先,其科学性即溯源与体系化不容置疑。该字典以徐铉的创制理念为根基,结合历代金石文字与简牍文献,系统考证蜾扁体的演变脉络,既保留小篆的圆转骨架,又融入简牍的方折笔意,展现蜾扁“以篆为体、以隶为用”,灵动古雅、圆熟方扁的特点。其次,其规范性即确立蜾扁体书的书写标准。字典以“字法—笔法”为框架,制定蜾扁体的书写规范,明确方扁结构的比例法则,即前面讲到的蒋公秘笈“四要”。这种规范并非僵化教条,而是为学习者提供可依循的“法度”。三是实用性,学习者可以从临摹到创作。字典收录常用字3500个,按笔画分类,便于检索,兼具工具书与教程功能。书写字典的同时朱妙根先生还以历代诗文为创作素材,合二为一,集结成《蜾扁体书作品集》,方便引导学习者从单字练习过渡到作品创作。四是学习性,可作为蜾扁体书传承与创新的桥梁,揭示蜾扁体的演变逻辑,启发学习者如何在传统中寻求个性表达,体现“法无定法”的艺术哲学。

《蜾扁体书法字字典》的问世,不仅是一部工具书的诞生,更是一场跨越时空的艺术对话。它告诉我们:真正的传统,从未消亡,只是在等待被重新发现的光芒。

夜色阑珊,窗外的雨依旧淅淅沥沥。这江南的雨,曾见证徐铉的变法,如今又沁润着蜾扁体的新生。千年翰墨,原来从未真正断过,它只是以另一种方式,在痴心人的笔底,默默生长。