海南万宁:一个“百亿级”现代农业产业园养成记

独家抢先看

近日,农业农村部公示通过2024年绩效评估的52个国家现代农业产业园名单,万宁市国家现代农业产业园(以下简称产业园)成功上榜。

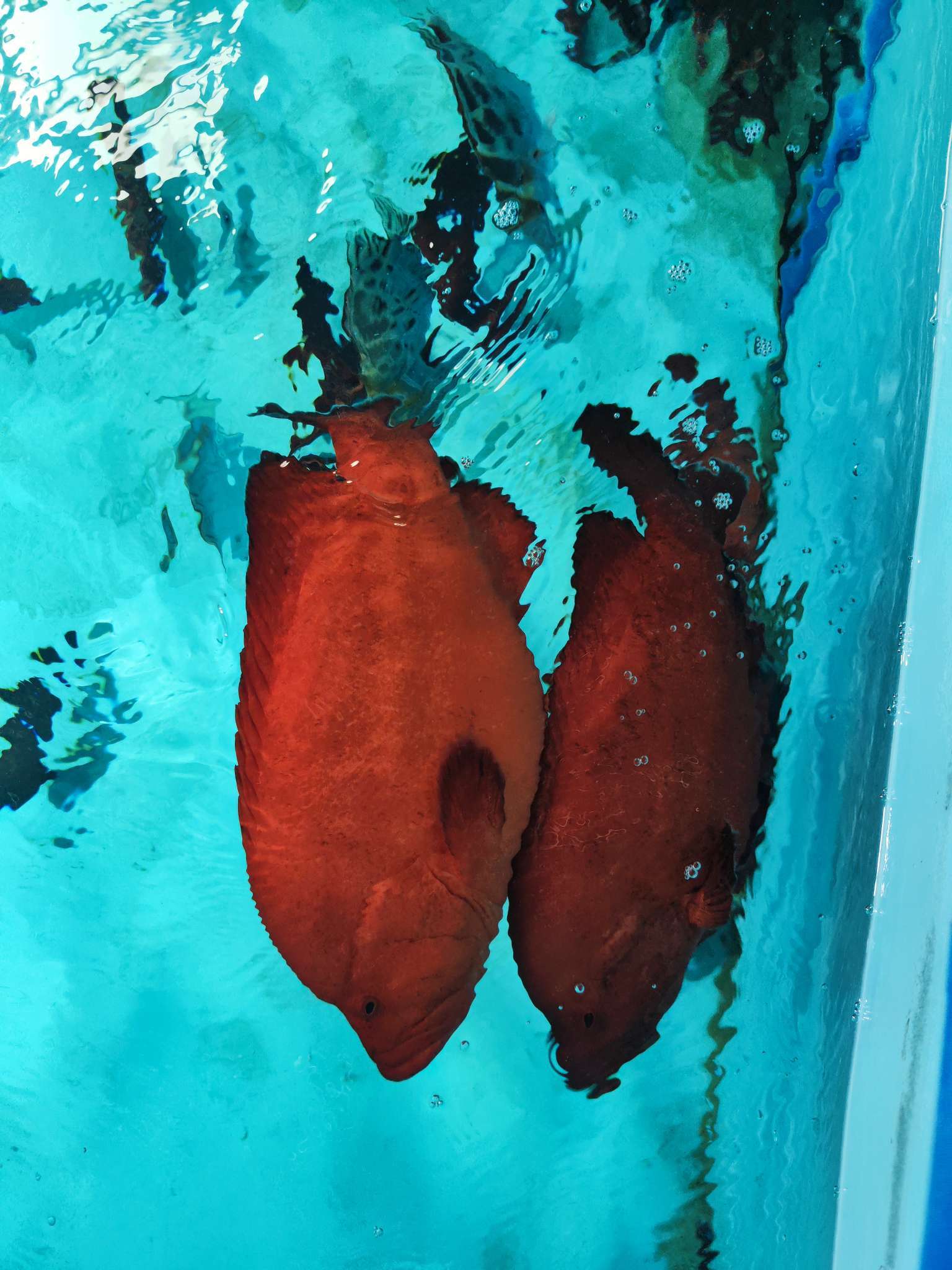

从创建产业园至今两年多的时间,以东星斑和鰤鱼养殖产业为主导的产业园,东星斑养殖面积从1180亩增至3810.92亩,较创建前增长223%,产值占全国的35%以上;今年上半年鰤鱼出口量390万尾,出口量占全国总量的70%,2024年产业园总产值预计达97.89亿元。

一个“百亿级”现代农业产业园是如何养成的?

科研人员展示生物活饵料

人才科技双引擎 培育优质苗种

在海南鑫闽丰生物科技有限公司万宁工厂化养殖基地里,万宁高值海水鱼苗种科技小院院长何超正忙碌地开展生物活饵料培养检查工作。

“我们团队选育了8个品种的动物性活饵料(桡足类),都是在海南本地采样的,更适合本地扩繁、驯化、增殖。”万宁高值海水鱼苗种科技小院院长何超表示,高质量生物活饵料的稳定供应是海水鱼育苗的关键。团队驯化并提高了蒙古裸腹溞的饲养密度,已实现1kg/L的产量,远高于现有报道的0.64kg/L的产量,可替代丰年虾无节幼体在石斑鱼苗种培育中的作用,使苗种存活率显著提升。

万宁高值海水鱼苗种科技小院是产业园入驻企业海南鑫闽丰生物科技有限公司与集美大学水产学院共同组建,重点聚焦海水观赏鱼和石斑鱼等高值海水鱼苗种,开展无特定病原生物(SPF)活饵料培养、高值海水鱼苗种培育、优质海水养殖品种引种和新种创制等相关技术攻关。

截至2024年7月,该团队已引种高值海水观赏鱼虾31种共300余尾,实现人工繁育33种,其中22个品种为国内首次实现人工繁育,现已批量生产并对外销售。

高端人才与前沿技术是产业发展的核心动力。产业园聘请陈松林院士为产业发展顾问,累计投入科研经费3.07亿元,引进黄海水产所、集美大学等机构的专家人才与技术,建成海南省院士创新平台、全国重点实验室万宁鱼类种业研发基地、万宁市鱼病检测中心等13个创新应用集成平台。汇聚350余名科技人才,专注主导产业研究,为万宁海洋渔业提供坚实的技术支撑与服务。

林兰公司给亲鱼植入芯片用来区分种群,选育优质种苗 受访者供图

在东澳镇蓝田村的万宁林兰水产养殖有限公司(简称:林兰公司)养殖基地,创新活力同样迸发。在陈松林院士的指导下,已经成功选育出第二代东星斑和中国大陆首次人工繁育的石斑鱼新品种红九棘鲈(红瓜子)种苗。

“目前,这些种苗正处于持续优化选育的关键阶段,科研团队始终致力于培育出品质优、适应性更强的石斑鱼种苗,为产业发展提供更优质的种源保障。”万宁林兰水产养殖有限公司总经理助理林鲁郁说。

据悉,万宁在全国率先推广东星斑工厂集约化养殖技术、突破东星斑全人工繁育技术壁垒,实现了室内优质亲鱼杂交、产卵、孵化、鱼苗标粗和成鱼养殖等全业态,工厂化养殖率达到100%,亩均产能提升8—10倍。

要素政策强保障 筑牢产业根基

“一年前,我们面临由养殖南美白对虾转为养殖东星斑的转型期,当时需要资金周转,贷款申请顺利审批,及时解决了我们的资金难题,这对我们来说真是雪中送炭。”公羽种养合作社代理人邢增良感慨地说,如今,市农业农村局等政府相关部门也经常上门主动服务,准确把握产业发展中的痛点、堵点、难点,服务贴心周到。

在资金支持方面,产业园发放各类贷款累计超41亿元,有效解决产业发展中的资金瓶颈问题,为产业发展注入强大动力;首创东星斑气象保险产品,为每家公司每年提供最高225万元风险保障,增强企业抗风险能力和信心;争取1.665亿元农发基础设施基金,用于万宁市工厂化养殖产业园项目建设;在政策支持方面,出台工厂化设施养殖用地备案政策,简化用地用海审批手续,提供设施农业用地1636.46亩,新增建设用地831.3亩、用海11681.4亩,有效保障项目用地用海需求。

创新运营管理模式,为园区的持续健康发展提供有力支撑。万宁乌场一级渔港作为产业园的重要组成部分,在11月已正式交付使用,该渔港可容纳1235艘船舶避风,为4万艘作业渔船提供补给保障,未来还将配套制冰厂、油库、海产品交易中心和休闲渔业等设施为进港渔船服务。与此同时,万宁市渔政事务服务中心乌场服务站及万宁乌场港运营管理有限公司也同步揭牌,为乌场港提供全方位运营管理服务,助推乌场港成为集渔业生产、加工、贸易、休闲旅游为一体的综合性渔港,推动园区实现更高质量发展。

万宁市还出台财政奖补、土地优惠、税收优惠等系列优惠政策,推行“一网通办”,持续优化营商环境;产业园下设专门服务机构现代农业产业发展服务中心,全方位服务企业,为入驻科研院所、企业、合作社提供有力保证和支持。

联农带农促增收 共享发展红利

“今年我的养殖池比去年新增了几十个,东星斑商品鱼在市场上很受欢迎,销售完全不用愁。”山根镇大石岭村个人养殖户邢增苗表示,养殖场还为周边村民提供就业机会,带动群众共同增收。

在万宁市国家现代农业产业园内,类似这样联农带农益农的案例不胜枚举。

截至目前,产业园从事主导产业的养殖主体共151家,其中包括47家水产养殖企业、11家省级以上龙头企业、20家农民专业合作社以及20家家庭农场,产业规模化、组织化程度不断提升。

产业园采用“企业+村集体+农户”合作模式,联结带动村集体经济发展和农民就业增收。2023年,产业园村集体经济收入平均达44.27万元,同比增长250%。实现“就业驿站”镇区全覆盖,产业园带动就业10.2万人,2024年园内农村居民人均可支配收入预计达3.16万元,高出全市农村人均可支配收入34.01%,让广大群众充分共享产业发展红利,为乡村振兴注入强大动力。

来源:万福万宁