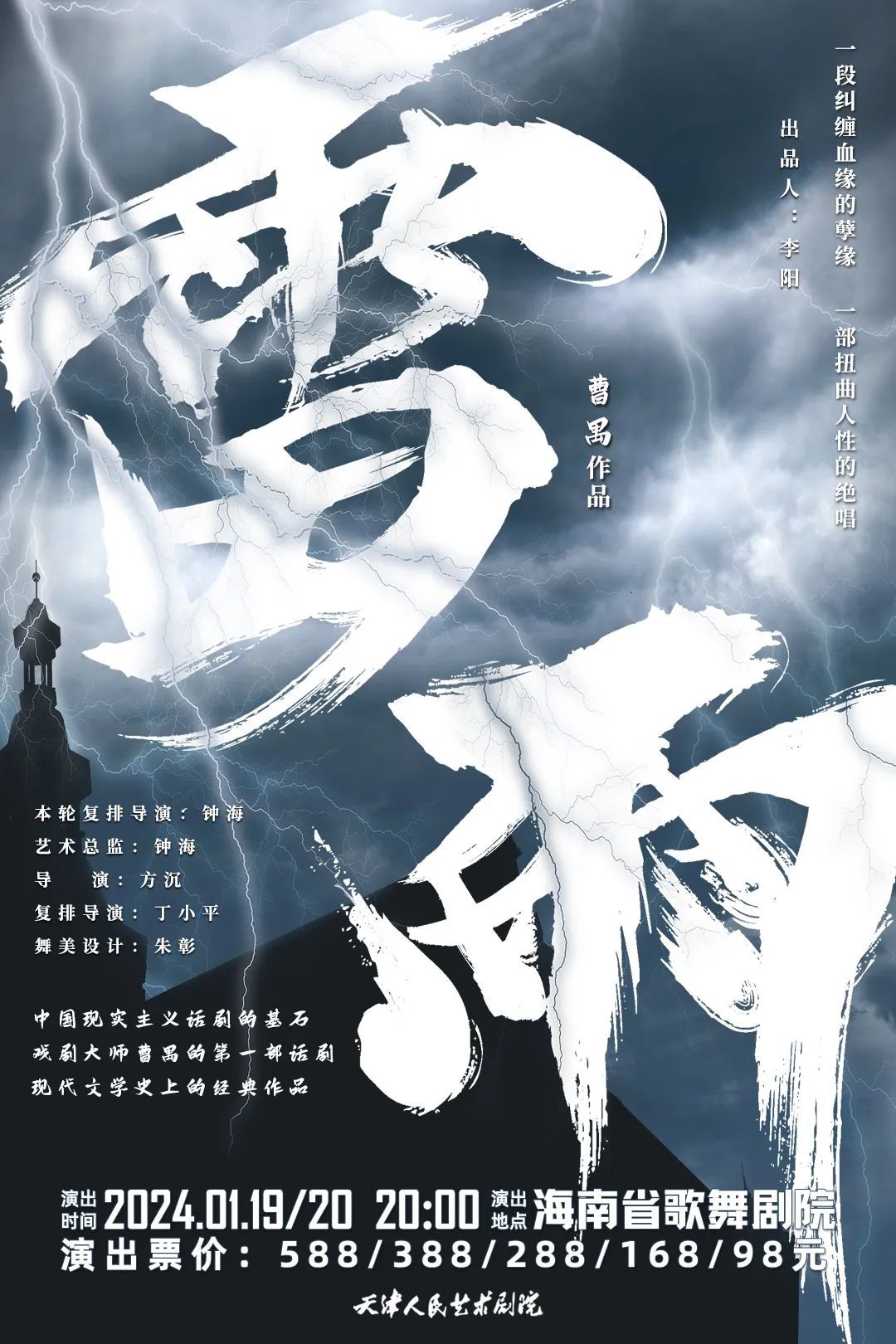

跨越百年 对话经典 | 天津人艺经典话剧《雷雨》将于1月下旬在海口上演

天津人艺经典话剧《雷雨》将于1月19日、20日在海南省歌舞剧院上演。

中国话剧这一百年来,如果只选一部戏作为代表,则非《雷雨》莫属。一部问世80余年的作品,话剧、电影、戏曲各版本,演绎了难以计数的场次,为何还能这么火爆?如何能成为“中国话剧史上不落的太阳”?

她是中国话剧现实主义的基石

她是中国现代话剧成熟的里程碑之作

她是一百年来中国话剧最杰出的代表

她是舞台上的不朽经典

天津人艺版《雷雨》作为中国话剧史上不落的太阳

也是是一众戏剧迷的心中的TOP前三

《雷雨》是剧作家曹禺创作的一部话剧,发表于1934年7月《文学季刊》,郭沫若称它是“一篇难得的力作”,茅盾更是用“当年海上惊《雷雨》”盛誉其非凡的影响。

这部曹禺在23岁时创作的《雷雨》,自1935年首次登台以来已经上演了无数个版本,被称为“中国话剧现实主义的基石”。

《雷雨》的出现,不仅标志着中国话剧有观众,还标志着中国话剧有了属于自己的文学剧本。

《雷雨》发表不久,留日学生立即将其搬上日本东京舞台。

曹禺是天津人,这部作品以二十世纪二三十年代的中国为背景,是新旧交替动荡的时代,更是中西交融、激烈碰撞的时期。

曹禺出生在天津一个没落的封建官僚家庭,天津的文化环境、社会风情深深影响着他。

他从小随家人看京剧、河北梆子、山西梆子、唐山落子等戏曲剧种,到清华上大学后广泛阅读古希腊悲剧、莎士比亚戏剧及契诃夫、易卜生、奥尼尔等西方戏剧作品,他的身上自然地融入了东西方的文化元素。

《雷雨》剧本问世后,直到1935年,中国第一个职业话剧团体——中国旅行剧团获得了曹禺先生的授权,在天津新新影戏院演出,这也是《雷雨》首次由专业剧团公开演出。演出持续了50多天,几乎场场爆满。

1954年起,北京、上海、辽宁、湖南等多地,乃至苏联、新加坡的专业剧团都开始排演《雷雨》,80多年来经久不衰。

直到1956年,天津人民艺术剧院开始创排《雷雨》,至今已有67年。在这67年间,天津人艺怀着对大师、对经典的敬畏之心,复排、重排有8次之多每一次都有新的思路、新的解读、新的诠释,不断的打磨与创新使得天津人艺《雷雨》常演不衰,常演常新,在全国“雷声”不断,所到之地引发好评不断。

天津人艺演绎的《雷雨》,已经走过了六十余载春秋,常演不衰,常演常新,为我们塑造了一个又一个鲜活的,具有时代特性的人物。从核对时间、确定演员、不断排练、磨合舞美灯光到最终成型搬上舞台展示在观众面前,每一个步骤都掺杂着人艺戏剧人的心血。

1956年天津人艺准备排演曹禺先生的《雷雨》,这是天津人艺第一次排曹禺戏。本着深入了解作品精髓的精神,主创团队排除万难都想约见曹禺先生一面。

真诚是打动世界的良药,曹禺先生在百忙之中接待了当时的编剧和导演,甚至是亲自在门口等待,为大家解答疑惑,并且提出了不少宝贵的建议。一个双向奔赴的结果,造就了一台诞生于天津这片热土的新作品。这是天津人艺第一次和曹禺先生打交道。

在对作品进行改编的时候,天津人艺充分运用了自己的地理优势,将天津与曹禺先生的缘分注入作品。

曹禺先生出生于天津,而其戏剧启蒙也是在天津上学期间获得的,本来曹禺先生的作品中就含有大量对天津的记忆,笔触中更是不知不觉流露出浓郁的天津文化,这种地道的天津味儿,只有土生土长的天津演员才能完美诠释。

而这一版《雷雨》,显然做到了令观众们惊艳。演出结束后观众席掌声雷动。

1983年,复排导演丁小平老师觉得作品虽然拥有经久不息的内核,但是在形式上还是要符合当下。她大胆做了几处改动:

一.改变了《雷雨》传统的封闭式舞台空间布景,以框架式的布景代替,以使演员在舞台上有更大的表演空间和自由;

二.强调并突出那个看不见的人物即“第九个人物”,也就是笼罩在所有人物头上的悲剧命运;

三.对原来演出中所使用的音效做了很大的改动;

四.因为原剧本比较长,丁小平老师做了一些删减。

对传统作品的改动无疑是一个巨大的挑战,为此丁导也是传承了前一代的优良传统,专门飞到上海向曹禺先生汇报这个全新构思。在曹禺先生的鼓励下,新版的《雷雨》得以如期上演,并且获得了超高的反响!

不仅是观众,连业内也为这个改动叫好。中国舞台美术学会在北京为天津人艺版的《雷雨》专门召开了一次“舞美和导演研讨会”,时任中国舞台美术学会会长的薛殿杰对《雷雨》的舞台美术设计非常肯定;名家过士行、熊源伟对其导演构思以及采用的新手法给予大力赞扬和肯定;连北京人艺的著名导演夏淳也赞叹了这版《雷雨》。

脍炙人口、成为经典的《雷雨》,在天津人艺的诠释下焕发出全新的活力,让经久不衰的戏剧艺术魅力持续展现在世人眼中。